Così come il “senso dell’arte” si sposta dall’oggetto alla mente dell’artista, il “senso del cielo”, ovvero il contemplare il cielo stellato, si sposta dall’oggetto celeste alla mente dell’osservatore. Non esistono più metodi o pratiche definite: si può fare arte con qualsiasi linguaggio, si può disegnare e “leggere il cielo” con qualsiasi occhio.

Il recinto celeste è talmente vasto da sembrare praticamente impossibile definirne i confini. Come l’arte, il cielo è letteralmente ovunque e solo la validità dell’idea può rappresentare un appiglio a cui ci si può agganciare per riconoscerne il senso. Come un colpo di pennello netto al centro della tela, rompe l’ovvio, introduce un’intuizione e si inizia ad esplorare uno spazio sconosciuto, in cui nemmeno l’artista – cioè l’osservatore – sa cosa potremmo incontrare.

La volta celeste, come un’artista, suscita curiosità per mondi e idee inaspettate, ci apre porte impreviste, ci invita ad affrontare il futuro senza sapere come sarà, ma con lo sguardo rivolto oltre. Come le opere d’arte contemporanea più valide, il cielo ci pone domande, interrogativi più o meno profondi, prendendo la realtà che viviamo e rimescolandola con elementi imprevedibili fino a lasciarci interdetti. Per questo spesso è difficile comprendere il senso e per questo ci troviamo spaesati di fronte alla sua immensità. Come l’arte, il cielo è in costante evoluzione e noi siamo parte di questo.

Con l’arrivo della primavera, la stagione dei colori, l’arte del cielo si rinnova ogni giorno accendendo sfumature inattese. La luce torna a essere protagonista: non solo illumina, ma scolpisce, plasma lo spazio, lo rende visibile e vivo.

È proprio nella luce che il cielo diventa pittura mutevole, un’opera che cambia con le ore, come se il tempo stesso fosse il suo pennello. In primavera diventa materia artistica: definisce i contorni, accende i dettagli, trasforma lo sguardo in contemplazione.

E proprio il colore è un aspetto delle radiazioni luminose che è sempre sotto i nostri occhi e che in genere rende piacevole la nostra vita. Come si afferma in campo scientifico:

Per spiegare perché molti oggetti sono colorati è necessario approfondire le conoscenze appunto su ciò che chiamiamo luce. La luce è uno strumento d’indagine fondamentale nella fisica, basti pensare che studiandola attraverso l’astrofisica, abbiamo approfondito alcuni dei misteri più profondi dell’universo mentre nell’esplorare l’ottica e l’ottica quantistica ci siamo immersi nel cuore della materia stessa. La luce che noi vediamo costituisce solo una parte di una lunga scala, analoga a quella musicale, in cui ci sono note più alte e note più basse di quelle udibili dall’orecchio umano. Il tipo di luce è caratterizzato dalla frequenza, al cui aumentare si passa dal rosso al blu, al violetto, all’ultravioletto e aumentando ancora la frequenza si trovano i raggi X, i raggi gamma e così via. Variando la frequenza nella direzione opposta, si va dal blu al rosso, alle onde infrarosse, alle onde della televisione, a quelle radio. Tutto ciò lo chiamiamo luce.

Quello che ci rivelano gli occhi, però, non esaurisce tutto ciò che esiste. La luce è uno stimolo di interazione elettromagnetica, di variazione del campo elettromagnetico nel tempo e nello spazio che arrivando sulla retina e diventando segnale elettrico viene poi interpretata dal nostro cervello. Il nostro sistema visivo, abituato a vedere stimoli, fissando qualcosa, si adatta a quei colori e questo meccanismo di adattamento capita in tutti i sistemi percettivi. Luce e colore sono un’interpretazione dei nostri sensi e questo prisma, che si rifrange in uno spettro, appartiene a tutti rendendo il cielo un’opera d’arte.

Preambolo

La scienza astronomica, oggi come in passato, continua a catturare l’attenzione, unendo motivazioni apparentemente lontane, ma che si intrecciano in modo profondo. Un cielo trapunto di stelle risale fin dalla notte dei tempi. Eppure la visione di quello straordinario tappeto di luci andrebbe assolutamente preservata così come quella conoscenza diffusa dell’astronomia che per millenni ha connesso l’uomo al cosmo. Il Cosmo si accende solo quando appare l’uomo che sa, non soltanto vedere queste luci, ma interpretarle. Il cielo è un prisma pieno di colori, una tecnologia che ricrea un ambiente tridimensionale, immersivo, grazie al quale i colori arrivano da ogni direzione. Un cielo gocciolante di stelle è sicuramente uno degli spettacoli più stupendi che la natura possa offrire, con svariati gusti, dove gli appassionati della volta celeste, possono dilettarsi a riconoscere gli astri con un binocolo, un telescopio o semplicemente con il solo potere degli occhi. È consigliabile cominciare con le posizioni delle stelle più luminose e delle costellazioni circumpolari, per usarle come punti di riferimento (dell’universo come sosteneva John Herschel) per individuare, attraverso relazioni geometriche, quelle più deboli e più lontane dal Polo. Tuttavia, questo oceano celeste lo distinguiamo in orizzonti partendo dall’area di cielo a Nord, dove possiamo apprezzare le abituali costellazioni, ma in posizione diversa al variare di stagione, di mese e di orario. La prospettiva galattica che si presenta in questo mese primaverile, mentre le ore di luce si allungano, è sublime: un percorso nel cielo che passa dal Grande e Piccolo Carro, al Boote, ai Cani da Caccia, alla Corona Boreale per finire al Leone e pertanto anche questo periodo ha un fascino tutto suo.

Io sono il narratore, scrive il poeta e matematico giapponese Kikuo Takano, ma sono anche colui che ascolta. Un ascolto che non è mera ricezione, ma una capacità di essere in sintonia con le cose, di viverle profondamente, e al contempo di farne emergere la verità, opponendosi all’assalto costante dell’inautentico. Solo in questo modo, infatti, potremo mantenere aperta la nostra anima alla luce alta e segreta del mondo. Pertanto la contemplazione della volta celeste significa che osservare il cielo non è un atto passivo, ma un ascolto silenzioso che ci invita a entrare in sintonia con l’universo.

Sceneggiatura

Il cielo di maggio appare come un’anticipazione del cielo estivo; le costellazioni tipiche dell’inverno sono ormai tramontate e la Via Lattea estiva comincia a comparire a est. Sdraiarsi sotto un cielo buio, nelle serate di maggio ormai caratterizzate da un clima primaverile e aspettare l’evolversi di un’ammirabile sceneggiatura, è un assaporare l’estate che si sta avvicinando. Da un cielo d’inverno che ha visto la sagoma di Orione attraversata dal disco invernale della maestosa Via Lattea e ricco di brillanti stelle che, con il loro chiarore diffuso, come una luce nello spazio, illuminavano le freddi e secche notti a un cielo più povero di stelle luminose, ormai privo dalla caratteristica scia della Via Lattea tutt’intorno all’orizzonte, ma comunque non povero di oggetti celesti di notevole interesse.

Circondati da un disordine stellare, servendosi di una cartina celeste, l’osservatore in prima serata potrà dilettarsi tra diverse costellazioni (Boote, Cani da Caccia, Chioma di Berenice, Corona Boreale, Corvo, Leone, Idra, Sestante e Vergine) e ammirare alla latitudine di 40 gradi stelle di prima grandezza: Sirio nel Cane Maggiore collocata a Sud-Ovest bassa sull’orizzonte; Vega nella Lira che sorge a Nord-Est; Capella nell’Auriga a Nord-Ovest; Arturo nel Boote a metà tra lo Zenit e l’Est; Procione, bianco-giallastra, nel Cane Minore a Sud-Ovest; Betelgeuse in Orione, rossastra, in basso a Ovest; Aldebaran nel Toro, arancione, collocata a Nord-Ovest; Polluce nei Gemelli a metà strada in basso a Ovest; Spica nella Vergine a Sud-Est; Regolo nel Leone alta a Sud; Deneb nel Cigno che sorge a Nord-Est.

Orizzonte est

“Muovendosi con gli occhi” a est, fa la sua comparsa l’asterismo del Triangolo Estivo, pur se molto basso, con le costellazioni del Cigno e della Lira. Nel Cigno, dalla forma particolare e che risulterà sempre più visibile nelle ore civili dei mesi estivi, e nella costellazione non molto estesa della Lira che saranno sempre più visibili con l’avanzare delle ore e dei giorni, spiccano la supergigante Deneb biancastra distante 3000 anni luce e la brillante stella bianco-bluastra Vega distante 25 anni luce dal Sole. Ad Est Ercole seguito dalla Corona Boreale, dal Serpente, da Ofiuco e dalla Vergine. Rispetto al Boote in alto ad Est, dalla parte opposta del Grande Carro, si scorge una costellazione costituita da una serie di stelle disposte a semicerchio chiamata Corona Boreale dove brilla la stella Gemma. Proseguendo lungo una linea che conserva la curvatura del timone del Grande Carro si intercetta Arturo (la prima stella che si vede al tramonto) a metà tra lo Zenit e l’est, e quindi Spica nella costellazione della Vergine. La costellazione dedicata a Ercole, situata fra la Lira e la Corona Boreale e che sembra poggiare il capo su quello di Ofiuco, è visibile da maggio a ottobre. Ofiuco, dal latino “colui che tiene il serpente”, dall’altra parte si estende a cavallo dell’equatore celeste, in una regione celeste che lo rende osservabile da quasi tutte le aree della Terra, tranne quelle polari.

Orizzonte sud

Della sfera celeste, a sud, sono ben evidenti le stelle settentrionali del Centauro, visibile per intero nell’emisfero sud e osservabile solo in parte dalla nostra latitudine a inizio estate. A partire dalle medie latitudini boreali, avendo a disposizione un cielo meridionale libero da ostacoli, è possibile osservare il celebre e popolatissimo ammasso globulare Omega Centauri (NGC 5139), il più luminoso della volta celeste e anche uno dei più vicini distando solo 16.000 anni luce dal Sole. Il Centauro è una delle costellazioni australi più brillanti ed estese del cielo notturno e comprende Alpha Centauri (4,4 anni luce dalla Terra) fisicamente associata alla nana rossa Proxima Centauri celebre per essere la più vicina alla Terra dopo il Sole. A Sud-Est più in alto, dal caratteristico color arancio, la luminosa Arturo (il Guardiano dell’Orso) che sorge proprio nella costellazione del Boote mentre dalla parte opposta la stella Regolo nel Leone, bianco-bluastra, osservabile con un binocolo o un piccolo telescopio e intercettabile a partire dalle stelle Megrez e Phecda del Grande Carro.

A Sud-Est, fa la sua comparsa la parte più settentrionale della splendente Scorpione, con la rossa stella Antares, il cuore della costellazione, e il gruppo indistinto di stelle luminose facenti parte della costellazione australe del Lupo che alle nostre latitudini si può vedere quasi nella sua interezza. In pieno Sud, sopra l’orizzonte, le costellazioni della Vergine dove è possibile ammirare la brillante stella Spica e la Chioma di Berenice tra il Leone e Boote.

In basso all’orizzonte, a Sud-Ovest, l’estesa costellazione dell’Idra non facile da individuare anche per la scarsa luminosità delle stelle che la compongono ma che in primavera ha il miglior periodo di osservabilità. Più in alto, sembrano (ergersi) poggiarsi su questo lungo serpente strisciante, l’antica costellazione del Corvo dalla forma a vela e quella piccolissima del Sestante di cui è possibile identificare con i soli occhi la gigante bianco-azzurra Alpha Sextantis con un cielo particolarmente pulito.

Orizzonte ovest

Ponendo lo sguardo ad ovest, una parte dell’Idra, il Cancro e i Gemelli si abbassano sempre più sull’orizzonte, mentre a nord parte dell’Auriga e di Perseo risultano ancora visibili. Ad Ovest, il sorgere dello Scorpione, splendente costellazione che raggiungerà la massima altezza nel mese di giugno, corrisponde al tramontare dalla parte opposta della brillante costellazione di Orione e del Cane Maggiore con Sirio, la brillantissima stella bianco-bluastra che dominava i cieli invernali. Il cielo porta via il Cancro, la costellazione meno luminosa dello zodiaco ma contenente l’interessante ammasso stellare del Presepio o Alveare o M44 (osservabile se l’inquinamento luminoso lo consente), la coppia dei Gemelli che si tengono per mano (e dove si trova il Sole al solstizio d’estate) che è tra le costellazioni principali dello zodiaco e Auriga (il Cocchiere), che nella più antica delle mitologie si riferisce all’importante invenzione del carro trainato dai cavalli, individuabile grazie a un singolare allineamento di stelle a forma di pentagono irregolare. Le stelle Castore e Polluce (giallastra) dei Gemelli, individuabili con una linea congiungente Megrez e Merak del Grande Carro, insieme alla luminosissima e giallognola Capella (Capretta) sono facilmente visibili e adornano questa porzione di cielo ma declinano velocemente verso l’orizzonte mentre le costellazione del Toro e di Perseo (dove brilla Algol, la stella del diavolo) tramontano.

Orizzonte nord

Volendo “toccare le stelle” allo zenit, prevalgono le figure dell’Orsa Maggiore, del Boote e dei Cani da Caccia con Cor Caroli, una delle più graziose stelle doppie facilmente risolvibile con un telescopio di piccole dimensioni.

A nord anche il Dragone, a ridosso dell’Orsa Minore, si presenta in buone condizioni di osservabilità ed è una delle costellazioni più grandi della volta celeste. Da questa regione ben alta nel cielo, prolungando verso sud l’arco segnato dal timone del Grande Carro si possono facilmente individuare la luminosissima stella arancione Arturo della costellazione del Boote e la bluastra stella Spica nella Vergine. Arturo è una gigante distante 37 anni luce dalla Terra ed è una delle stelle più brillanti dell’emisfero boreale che si lascia ammirare in tutto il suo splendore in queste notti di primavera. Partendo dalle prime due stelle contigue alla coda, Phecda e Megrez, e prolungando il loro allineamento in direzione sud si può facilmente ritrovare la stella Regolo, per molti secoli conosciuta come “Cuore del Leone”, una delle più luminose nel cielo notturno. Il grande mestolo, così viene chiamato dagli anglosassoni l’asterismo dal Grande Carro, si alza verso le parti più alte del cielo e ci aiuta a ritrovare la Stella Polare, mentre la costellazione di Cassiopea, dalla parte opposta al Grande Carro rispetto alla Polare, con il suo un gruppo di stelle dalla caratteristica forma di W si abbassa verso l’orizzonte lungo il ramo della Via Lattea.

Sciami meteorici

Quando le correnti dei meteoroidi incontrano la Terra entrano nell’atmosfera e si vaporizzano danno origine alle meteore. Provenendo tutti da certi correnti, creano un effetto ottico, per cui sembrano provenire da una certa zona del cielo (radiante). Si ha quindi uno sciame di meteore, che viene nominato in base al punto del cielo da cui sembrano provenire le tracce luminose. Anche nel mese di maggio la Terra attraversa diverse nubi di detriti lasciate da comete o da asteroidi in disgregazione.

Ricordiamo tra questi gli eventi astronomici la pioggia di meteoriti Eta Aquaridi (031 ETA), tendenzialmente rare ma estremamente luminose (intense). La pioggia, prodotta da particelle (detriti) di polvere lasciate dalla nota cometa di 1P/Halley, è attiva circa dal 20 aprile al 21 maggio ma il picco si avrà nella notte tra il 3 e 4 maggio producendo in media da 10-30 meteore all’ora alle nostre latitudini. Per l’osservazione si consiglia un luogo buio dopo le 24:00 e vedrà le meteore irradiarsi a gran velocità (circa 65 km/s) dalla costellazione dell’Acquario (posizione del radiante), ma possono brillare ovunque nel cielo, grazie anche all’assenza della Luna tramontata a quell’ora. Questo sciame, noto per produrre molte tracce di meteore persistenti, promette uno spettacolo da non perdere appena prima dell’alba visibile anche da centinaia di km di distanza.

La Luna

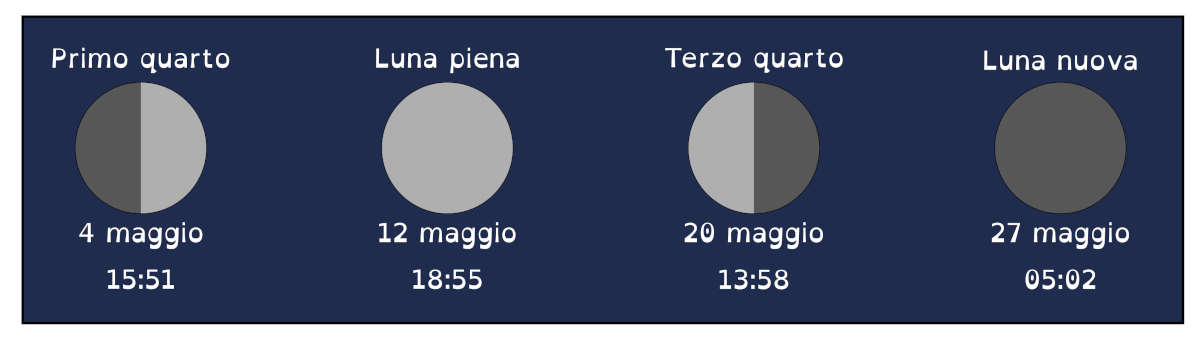

La mezza mela d’oro che misura il nostro tempo(2)Da Luna di José Hierro fin dall’antichità ha caratterizzato, con la sua luce, le notti delle diverse civiltà come fosse una lampada in grado di offrire sicurezza. Una spettatrice dei destini degli umani che in base alla posizione lungo la propria orbita è vista da ogni località della Terra con angolazioni diverse, motivo per cui la sua superficie appare totalmente, parzialmente o per niente illuminata dalla luce del Sole. L’osservazione del cielo profondo sicuramente è conveniente quando l’intensa luce lunare non illumina il cielo impedendo di scrutare anche i piccoli dettagli celesti. Il nostro satellite naturale con la sua luce argentea brilla nel cielo già dai primi giorni del mese, infatti nel primo giorno del mese sarà nella fase a forma crescente, quindi appare sottile, ottimo momento per vedere le caratteristiche della superficie lunare.

Giorno 3 maggio sarà in congiunzione con la stella Polluce della costellazione dei Gemelli (stessa cosa il 30 maggio) e comparirà anche Marte nel campo visivo. Con il passare dei giorni l’area illuminata si espande lentamente fino alla fase del primo quarto, giorno 4 maggio, che si verifica quando il satellite ha completato un quarto della sua orbita. Il satellite sarà posizionato ad angolo retto rispetto al Sole appare metà illuminato e metà oscuro ed è visibile nel cielo serale in congiunzione con il pianeta rosso Marte. Si potranno osservare ad occhio nudo o con un paio di binocoli nella costellazione del Cancro. Il giorno successivo sarà nella fase di gibbosa crescente, illuminata per oltre il 50%, per circa 7 giorni durante i quali è sempre più illuminata, visibile nella maggior parte del cielo notturno e tramonta poche ore prima dell’alba e splenderà in congiunzione con la stella Regolo.

Il 12 maggio è il giorno della Luna piena, la cosiddetta Luna dei Fiori e si troverà dal lato opposto della Terra rispetto al Sole, ma in pratica il disco lunare sembrerà pieno sia la notte prima che quella dopo tale evento (tecnicamente la Luna piena dura solo un momento). Il nostro satellite naturale, che sarà nella costellazione della Bilancia, passa quindi nella quinta fase del ciclo lunare raggiungendo il punto medio della sua orbita. In tale fase la Luna domina il cielo, circondata da una corona di luce che irradia raggi verso l’infinito, sarà visibile nel cielo notturno per tutta la notte, sorge al tramonto a est e tramonta all’alba della mattina successiva. L’indomani si troverà nella fase di gibbosa calante, l’illuminazione inizia a ridursi ogni giorno fino a quando l’area illuminata si restringe lentamente fino alla fase dell’ultimo quarto con un’illuminazione del 50%. La Luna sorge sempre più tardi ogni notte tramontando dopo l’alba al mattino quindi visibile anche nelle prime ore del mattino sull’orizzonte occidentale. Il giorno dopo apparirà nel cielo stellato in congiunzione con la splendente stella doppia Antares della costellazione dello Scorpione e si potranno ammirare ad occhio nudo o con un binocolo.

Il 20 del mese sarà nella fase dell’ultimo quarto, che si verifica circa 3 settimane dopo la Luna nuova, quando la Luna è a tre quarti della sua orbita attorno alla Terra; il suo lato sinistro è illuminato e il lato destro è scuro e appare mezza illuminata ed è visibile nel cielo serale. Il giorno dopo sarà nella fase di Luna calante, l’ultima fase del ciclo lunare. In questa fase l’area illuminata si restringe lentamente ogni giorno. Il momento migliore per osservare questa fase è un’ora o due prima dell’alba ed è molto bella da vedere per notare le caratteristiche della superficie lunare con un telescopio o un binocolo.

Brillerà, in congiunzione, con i pianeti Saturno e Nettuno il 22 maggio mentre due giorni dopo con il pianeta Venere sempre nei pressi della costellazione dei Pesci, e osservabili ad occhio nudo ma ancor meglio con binocolo o telescopio. Giorno 27, la prima fase del ciclo lunare (fase di Luna nuova – lunazione) che si verifica quando il satellite si trova tra la Terra e il Sole e appare completamente scuro, solitamente invisibile a occhio nudo in quanto troppo vicino al Sole (quindi la sua parte luminosa sarà rivolta lontano dalla Terra). La Luna sorge e tramonta con il Sole e non è presente nel cielo notturno, motivo per cui il cielo notturno è più scuro ed è il miglior momento per l’osservazione di altri corpi celesti, come le stelle perché la luce lunare non ne ostacolerà la vista.

Il 28 maggio, dopo il novilunio, ritorna nella fase crescente che si verifica tra la Luna nuova e il primo quarto di Luna. In questa prima fase dopo la Luna nuova può essere vista nel cielo occidentale dopo che il Sole scende sotto l’orizzonte al tramonto. La Luna è vicina al Sole nel cielo ed è per lo più scura tranne per il bordo destro che diventa più luminoso man mano che i giorni si avvicinano alla fase successiva. Lasciamoci quindi trasportare dallo stupore di osservare la Luna, sospesa in un cielo scuro punteggiato di stelle, la cui luce notturna ha alimentato nei secoli la fantasia di artisti, poeti e scrittori e la curiosità degli scienziati e fa immergere lo spettatore in una sorta di viaggio celeste, dove la Luna diventa una guida “artistica” attraverso un paesaggio di emozioni e visioni uniche, incantando con la sua bellezza eterna il nostro vicinato cosmico.

I pianeti

Le varie configurazioni celesti che vedono protagonisti i pianeti sono come sempre spettacolari e anche se molto diverse tra loro, i pianeti, sono accomunati dalle leggi dello spazio e dal fatto di orbitare tutti intorno al Sole, la nostra stella. Visualizzare mentalmente l’inconcepibile vastità nella quale ci troviamo, e di come il mistero e lo stupore possano cogliere l’osservatore che ammira la volta celeste in una notte di primavera, è uno stimolante viaggio nel nostro Sistema Solare dove i pianeti danzano tra le stelle e compongono il dipinto artistico.

Il mosaico celeste inizia a comporsi già a inizio del mese con l’asteroide Vesta che, in opposizione al Sole, sarà particolarmente visibile in quanto abbastanza luminoso da essere visto ad occhio nudo sotto un cielo buio. Il 2 maggio Nettuno, il pianeta più freddo e ventoso del Sistema Solare, sarà vicino nel cielo a quello più caldo cioè Venere. Per osservare basteranno i soli occhi per Venere mentre un binocolo o meglio un telescopio per Nettuno. Il gigante Nettuno è visibile in tarda notte fino al sorgere del Sole mentre Venere prima del sorgere del Sole ad Est, entrambi nella costellazione dei Pesci. Venere sarà quindi visibile solo all’alba.

Il giorno successivo in serata il pianeta rosso Marte, i cui studi sulla geografia sono dovuti all’astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli, sarà vicino alla Luna. Il pianeta risulterà visibile tutta la sera attraversando la costellazione del Cancro (sarà uno dei pianeti principali da osservare al telescopio nel cielo serale) mentre la Luna man mano attraverserà la costellazione del Leone.

Il 4 maggio due splendide congiunzioni si ammirano tra le stelle del cielo, Luna-Marte a Sud-Ovest e Venere-Nettuno ad Est. Giorno 9 maggio Venere incontra Saturno e mentre si avvicinano nel cielo tra loro spunta anche Nettuno; i tre pianeti splenderanno e si potranno ammirare nella stessa porzione di cielo. Giove (il gigante sempre in tempesta) in questa prima parte del mese è visibile ad Ovest dopo il tramonto del Sole nella costellazione del Toro anche se sempre più vicino all’orizzonte. Raggiungendo l’opposizione, momento in cui sarà visibile per tutta la notte, apparirà più luminoso e imponente nella volta celeste.

Saturno (il pianeta degli anelli), uno dei protagonisti del cielo, inizierà a essere visibile intorno alle 3 di notte fino al sorgere del Sole intorno alla costellazione dei Pesci. Urano (il gigante ghiacciato), invisibile a causa della congiunzione col Sole del 18 maggio. Tra il 22 e il 25 maggio particolari allineamenti planetari all’alba, vedranno protagonista la Luna (in fase calante) e il fantastico trio celeste costituito dai pianeti Venere, Mercurio e Saturno (tra le costellazioni dei Pesci e dell’Acquario).

Il 23 del mese appariranno meglio nel cielo mattutino (intorno alle 3:30) a farsi compagnia, Venere-Luna-Saturno a ridosso della costellazione dei Pesci fino al sorgere del Sole. Il 24 maggio all’alba una Luna, illuminata appena a circa il 13%, abbraccia a est la brillante Venere sotto lo sguardo del gigante Saturno. Mercurio, un pianeta gelido di notte ma caldissimo di giorno, è visibile prima del sorgere del Sole nella prima parte del mese poi diviene invisibile a causa della congiunzione con il Sole. Il 28 maggio il maestoso Giove incontra una sottile Luna crescente, gli oggetti celesti si troveranno vicino tra la costellazione dell’Auriga e quella dei Gemelli e saranno osservabili ad occhio nudo.

Per proteggere la cultura e la bellezza di una notte stellata nel 2002 scienziati e astronomi di tutto il mondo hanno lanciato un appello all’UNESCO e all’ONU affinché il cielo notturno diventi patrimonio dell’umanità. Forse, però, ci basterebbe insegnare all’uomo a ritrovare un contatto con la natura del cielo notturno incontaminato che permette il godimento e la contemplazione del firmamento. Un monitoraggio circumpolare della volta celeste inteso come una vera e propria “caccia alle costellazioni naturali perdute”. Il cielo è patrimonio dell’umanità, dobbiamo preservarlo imparando a camminare su di esso con leggerezza. La maestosità della volta celeste è una pratica usuale nell’arte come fece il grande Vincent Van Gogh arrivando ad Arles nel febbraio del 1888 cimentandosi più volte nella rappresentazione en plein air di cieli notturni.

A settembre, in una lettera alla sorella, scrive: Spesso ho l’impressione che la notte sia più ricca di colori se paragonata al giorno.

Forse all’uomo non è dato di raggiungere il soffitto celeste e toccare le stelle, ma può comunque rivolgere lo sguardo verso quel vuoto nero punteggiato di stelle, mai stanco di tanta bellezza, e sognare ad occhi aperti attraverso queste opere artistiche straordinarie di cui è composto.

Note

| ↑1 | Da Cnr, anno internazionale della luce ‘IYL 2015’ |

|---|---|

| ↑2 | Da Luna di José Hierro |

Questo testo è un invito poetico e profondo a riscoprire il cielo come spazio di meraviglia, arte e riflessione. La Luna e le stelle, da sempre ispiratrici di artisti e scienziati, diventano simboli di un patrimonio universale che va preservato, non solo per la scienza ma per l’anima dell’umanità. L’idea di “camminare con leggerezza sul cielo” richiama il rispetto che dovremmo avere per ciò che è sopra di noi e dentro di noi: il mistero, la bellezza, la possibilità di sognare.

Van Gogh, con la sua capacità di cogliere la luce nella notte, ci ricorda che persino il buio è pieno di colori per chi sa guardare. E forse proprio questo è il senso più profondo: non possiamo toccare le stelle, ma possiamo imparare a vederle davvero.

Complimenti vivissimi all’autore.