Aggiornato il 28 Novembre 2024

Era il 4 ottobre del 1957. Fino ad allora tutti i tentativi di staccare un razzo dalla superficie terrestre e portare in orbita un qualche genere di manufatto erano falliti. Quell’anno, infatti, da un lato gli Stati Uniti avevano lanciato due Jupiter, l’AM-1A l’1 marzo e l’AM-1B il 26 aprile, rimasti in aria rispettivamente 7,4 e 93 secondi. Dall’altro l’Unione Sovietica aveva lanciato il 15 maggio l’R-7 Semyorka rimasto in volo per 20 secondi. Quel 4 ottobre, però, Sergei Korolev riponeva grandi speranze nel lancio in programma, in ritardo di ben 17 giorni sui festeggiamenti del centesimo compleanno di Ciolkovskij.

Visionari verso lo spazio

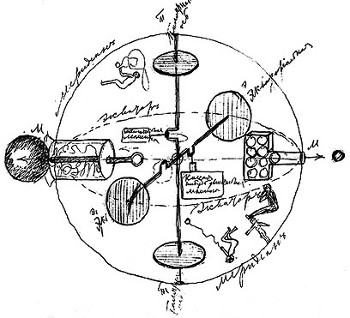

L’idea di potere in qualche modo sollevare l’uomo dalla superficie del pianeta e proiettarlo verso l’esplorazione del cosmo sconfinato venne al giovane Ciolkovskij tra il 1873 e il 1876 e portò i suoi primi frutti in un manoscritto, pubblicato postumo, datato 1883 in cui lo scienziato russo schizzò una navicella spaziale dalla forma sferica. I suoi studi si concentrarono essenzialmente sul distacco dalla superficie terrestre, sulla dinamica dei razzi, sugli effetti dell’accelerazione di gravità sugli esseri viventi. Uno dei suoi risultati ancora oggi fondamentali per l’attuale ingegneria spaziale è l’equazione del razzo di Ciolkovskij in cui riusciva a determinare la relazione tra velocità del razzo in qualunque istante, velocità del gas in uscita, massa del razzo e massa del combustibile consumato.

I suoi lavori spaziavano da saggi scientifici a romanzi e racconti di fantascienza, questi ultimi evidentemente ispirati da Verne. Il più noto di tutti è però il saggio L’esplorazione dello spazio cosmico per mezzo di motori a reazione del 1903, dove per la prima volta affermò la possibilità di mandare un razzo nello spazio, fornendo le formule matematiche necessarie per calcolarne la traiettoria. Un testo fondamentale che ispirò una trentina di anni più tardi un altro appassionato di Verne, Robert Goddard, padre della missilistica statunitense.

In effetti la sua paternità ha preso una strada tortuosa: ostracizzato dai colleghi e dalla stampa locale (il New York Times ironizzò in un paio di occasioni sulle sue teorie), volse lo sguardo verso la Germania nazista, dove le sue idee trovarono terreno fertile in Wernher von Braun. Quest’ultimo, infatti, partendo dalle idee di Goddard dapprima progettò i famigerati missili tedeschi, quindi, una volta chiaro che i nazisti avevano perso la guerra, si consegnò agli Stati Uniti per proseguire il sogno di Goddard: portare un uomo nello spazio.

Trasmettere dallo spazio

Immaginate la tensione, i sogni, le attese di quel giorno, mentre lo Sputnik 1 si trovava sulla rampa di lancio del cosmodromo di Baikonur a pochi attimi dalla fine del conto alla rovescia, o mentre si staccava dal razzo per posizionarsi in orbita intorno alla Terra, restando lì sospeso a orbitare per ben tre mesi, inviando un bip che indicava il suo passaggio. E tutti i radioamatori del pianeta che si trovavano lungo il suo percorso poterono ricevere quello storico segnale semplicemente sintonizzandosi sulle frequenze rilasciate pubblicamente dai sovietici.

Fu il primo di una serie di successi dei russi nella corsa allo spazio: seguirono Laika, Jurij Gagarin, Valentina Tereskova, la prima attività extraveicolare, e altro ancora. Ciò che mancò loro fu la spinta dell’ultimo miglio, quell’ultimo colpo di reni che avrebbe permesso di raggiungere la Luna.

Questa della Luna, però, è, come si suol dire, un’altra storia, che parte proprio dal successo dello Sputnik 1, un evento ormai entrato nella storia e che possiamo considerare come l’inizio dell’era spaziale.

[…] I risultati ottenuti da DeepSeek hanno generato un vero e proprio shock nel settore, tanto da far parlare di un “momento Sputnik” per l’IA. L’espressione è stata coniata da Marc Andreessen, uno dei più influenti investitori della Silicon Valley e sostenitore delle politiche tecnologiche dell’amministrazione Trump (cfr. il post su X di Andreessen, https://x.com/pmarca/status/1883640142591853011). Il termine fa riferimento all’episodio storico del 1957, quando l’Unione Sovietica lanciò il primo satellite artificiale della storia, Sputnik 1, cogliendo gli Stati Uniti di sorpresa e scatenando una reazione “isterica” nel mondo occidentale. Questo evento segnò l’inizio della corsa allo spazio, portando il governo statunitense a investire enormi somme in ricerca e tecnologia per recuperare il ritardo (cfr. Gianluigi Filippelli, Il bip che cambiò la storia, https://edu.inaf.it/approfondimenti/scoperte/il-bip-che-cambio-la-storia/). […]