Anche nel 2025 la redazione di EduINAF ha affidato allo staff dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario di Lignan il compito di illustrare ai tanti frequentatori di questo sito i fenomeni più interessanti del cielo nei mesi di luglio, agosto e settembre. Ringraziamo per la fiducia accordataci e accettiamo volentieri l’incombenza, tutt’altro che semplice da portare avanti: infatti se state leggendo questa pagina vuol dire che siete già appassionati di astronomia e astrofisica, magari anche grandi esperti.

Tenteremo di fare del nostro meglio e, se quanto scriveremo vi incuriosirà, vi invitiamo fin d’ora a venirci a trovare a Lignan, la piccola frazione montana del Comune di Nus dove sorgono le nostre strutture, nel vallone di Saint-Barthélemy, per partecipare agli spettacoli al Planetario e alle visite guidate notturne in Osservatorio Astronomico, nel primo Starlight Stellar Park in Italia, certificazione rilasciata da astronome e astronomi della spagnola Fundación Starlight, riconosciuta dall’International Astronomical Union e anche dall’UNESCO.

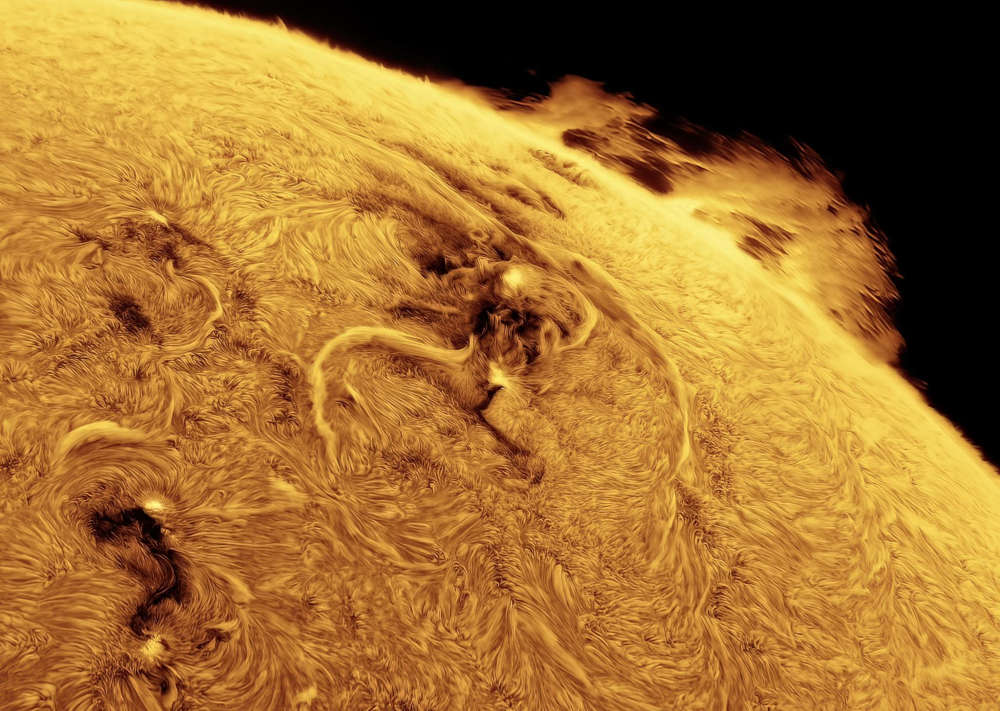

E se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze, potreste iscrivervi alla Scuola estiva di astronomia a Saint-Barthélemy, corso residenziale giunto alla ventiduesima edizione, che si terrà dal 21 al 25 luglio proprio a Lignan. Il tema di quest’anno è Il Sole, la nostra stella: ci aiuteranno a capire lo stato dell’arte delle conoscenze attuali relative al Sole anche astronome e astronomi dell’INAF del gruppo di Fisica Solare dell’Osservatorio Astrofisico di Torino. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio proprio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Agenzia Spaziale Italiana, i principali enti del nostro Paese per lo studio del cosmo e dello spazio.

La Luna

Le fasi della Luna

La Luna sarà al primo quarto mercoledì 2 luglio, piena il 10, all’ultimo quarto il 18 e infine nuova il 24.

Per osservare la Luna al telescopio, in orari comodi per le usuali abitudini (a parte quelle di chi lavora in un Osservatorio Astronomico: stiamo scrivendo queste righe alle tre di notte…), i momenti migliori sono quelli intorno alla fase di primo quarto. Quest’anno vanno orientativamente dal 10-11 luglio, quando la Luna apparirà come una falce crescente, fino al 17-18, quando sarà gibbosa.

In queste occasioni è ben visibile il terminatore, ovvero il confine tra la parte illuminata dal Sole e quella non illuminata della Luna, che corrisponde alla regione del nostro satellite dove il Sole sta sorgendo sull’orizzonte lunare. Attorno al terminatore le ombre proiettate dai rilievi, come i bordi dei crateri, sono molte lunghe e ci aiutano ad apprezzare la tridimensionalità della superficie lunare. Non è vero, invece, che la fase di Luna piena sia quella migliore per osservare le asperità del terreno del nostro satellite. Quando la Luna è piena, la vediamo con la luce del Sole che le giunge frontalmente e non lateralmente: la superficie appare molto più piatta ed è davvero difficile apprezzare la profondità dell’interno dei crateri rispetto ai monti che li circondano.

Congiunzioni della Luna con pianeti e stelle brillanti

Con il termine “congiunzione” si intendono possibili avvicinamenti tra due astri a una certa distanza angolare minima, ma attenzione, si tratta puramente di un’apparenza prospettica. Luna, pianeti, stelle si trovano infatti a distanza completamente diverse tra loro. Quando due astri ci sembrano uno accanto all’altro in cielo, in realtà sono uno dopo l’altro nello spazio: dalla Terra, tuttavia, non possiamo apprezzare quanto… spazio ci sia tra loro. Resta il fatto che le congiunzioni possono essere assai spettacolari da ammirare, in particolare quando uno dei due corpi celesti in gioco è il nostro satellite.

La sera del 3 luglio, per esempio, la Luna passa a meno di due gradi a sud di Spica, la stella principale della costellazione della Vergine, mentre il 7 la Luna si “inserirà” perfettamente nella sagoma formata dalle stelle dello Scorpione, vicino alla sua stella più brillante, Antares. In entrambi i casi potremo apprezzare meglio i fenomeni quando il buio comincia a calare seriamente, a partire dalle 23.00 circa.

Il 16 luglio il nostro satellite naturale è vicino a Saturno, che in queste settimane comincia a farsi vedere a orari più comodi. A fine serata, o poco dopo la mezzanotte, lo si può ammirare vicino alla Luna.

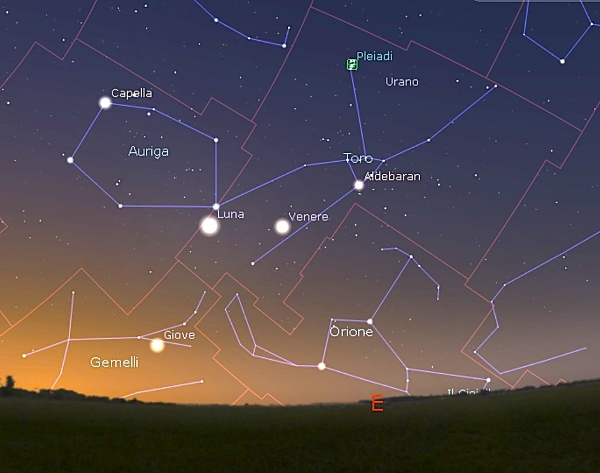

Se si ha l’orizzonte orientale bello sgombro, nelle prime ore del 22 luglio, verso le 5.00 del mattino, è possibile ammirare nel chiarore incipiente dell’aurora una bella formazione triangolare composta, oltre che dalla Luna, anche da Venere e Giove. Poco distanti vi sono anche le brillanti stelle Aldebaran, nella costellazione del Toro, e Capella, in quella dell’Auriga. Inoltre, il giorno successivo la Luna passa molto vicina a Giove.

Il 28 infine, a partire dalle 21.00, sarà possibile ammirare in direzione ovest la Luna che passa pochi gradi a sud di Marte, prima del tramonto di entrambi che avviene prima delle 22.00.

I pianeti

La Terra all’afelio

Il 3 luglio alle ore 21.56 dei nostri orologi la Terra sarà all’afelio, cioè nel punto della propria orbita più lontano dal Sole, a circa 152,1 milioni di chilometri. Si troverà quindi a circa 2,5 milioni di km in più rispetto alla distanza media dalla nostra stella che è approssimativamente di 149 milioni 600 mila km (indicata con la sigla UA, che sta per Unità Astronomica). Tra i maggiori esperti di questi calcoli di meccanica celeste ricordiamo lo statunitense Fred Espenak, scomparso il 1° giugno di quest’anno, maestro di generazioni di studiosi e autore del sito di riferimento in materia: la sera dell’afelio gli dedicheremo certamente un pensiero.

Mercurio

Il 4 luglio il piccolo pianeta raggiunge la massima elongazione orientale. Questo significa che la sua distanza angolare dal Sole è massima e quindi è possibile osservarlo dopo il tramonto del Sole, nel chiarore del cielo occidentale, a partire dalle 21.30 circa. Per questo suggeriamo di avvalersi di un buon binocolo. Nei giorni successivi il pianeta riduce progressivamente la sua distanza dall’astro diurno e dopo il 20 è praticamente inosservabile. Staziona per tutto il mese nella costellazione del Cancro.

Venere

Sorge a est attorno alle 3.30 e risulta ben visibile fino alle prime luci del crepuscolo mattutino, quindi per quasi un’ora a inizio mese e un’ora e mezza alla fine. Dalla costellazione del Toro, in cui si trova all’inizio del mese, passa gli ultimi due giorni di luglio in un “angolino” di quella di Orione, diretta verso quella dei Gemelli.

Marte

All’inizio di luglio è visibile già attorno alle 22.00 a una ventina di gradi sopra l’orizzonte ovest; a fine mese si può tentare ancora di scorgerlo attorno alle 21.00, a un’altezza molto modesta (meno di una dozzina di gradi). Si muove per tutto il mese nella costellazione del Leone.

Giove

Dopo essere stato in congiunzione con il Sole il mese scorso, il pianeta gigante del Sistema solare può essere cercato a partire dal 20 luglio attorno alle 5.00 del mattino, a un’altezza di meno di dieci gradi in direzione nord est dell’orizzonte. È visibile per una mezz’oretta circa, prima che il chiarore dell’aurora ne sovrasti la luminosità. Il suo movimento apparente si svolge per tutto il mese all’interno della costellazione dei Gemelli.

Saturno

All’inizio di luglio sorge attorno all’1.00 nella costellazione dei Pesci, in cui permane per tutto il mese. A fine mese anticipa la sua levata alle 23.30. Consigliamo di attendere almeno un’ora dopo la sua levata per poterlo osservare al telescopio in migliori condizioni: quando il pianeta è più alto sull’orizzonte la quantità di turbolenza che si riscontra è minore. Gli anelli appaiono ancora molto sottili, ma già apprezzabili con un telescopio, anche di modesto diametro.

Urano

Ai primi di luglio sorge attorno alle 3.30 e può essere osservato per oltre un’ora, fino all’inizio del crepuscolo astronomico. Viene affiancato da Venere il giorno 4. Il gigante ghiacciato è nella costellazione del Toro.

Nettuno

Trovandosi prospetticamente molto vicino a Saturno, a circa un grado da quest’ultimo, il pianeta ne condivide gli orari di levata, la durata della sua visibilità e la costellazione di pertinenza, quella dei Pesci. Occorre però utilizzare un telescopio per intravedere il piccolo dischetto di colore azzurro.

Tra scienza e fantascienza: la stella Vega

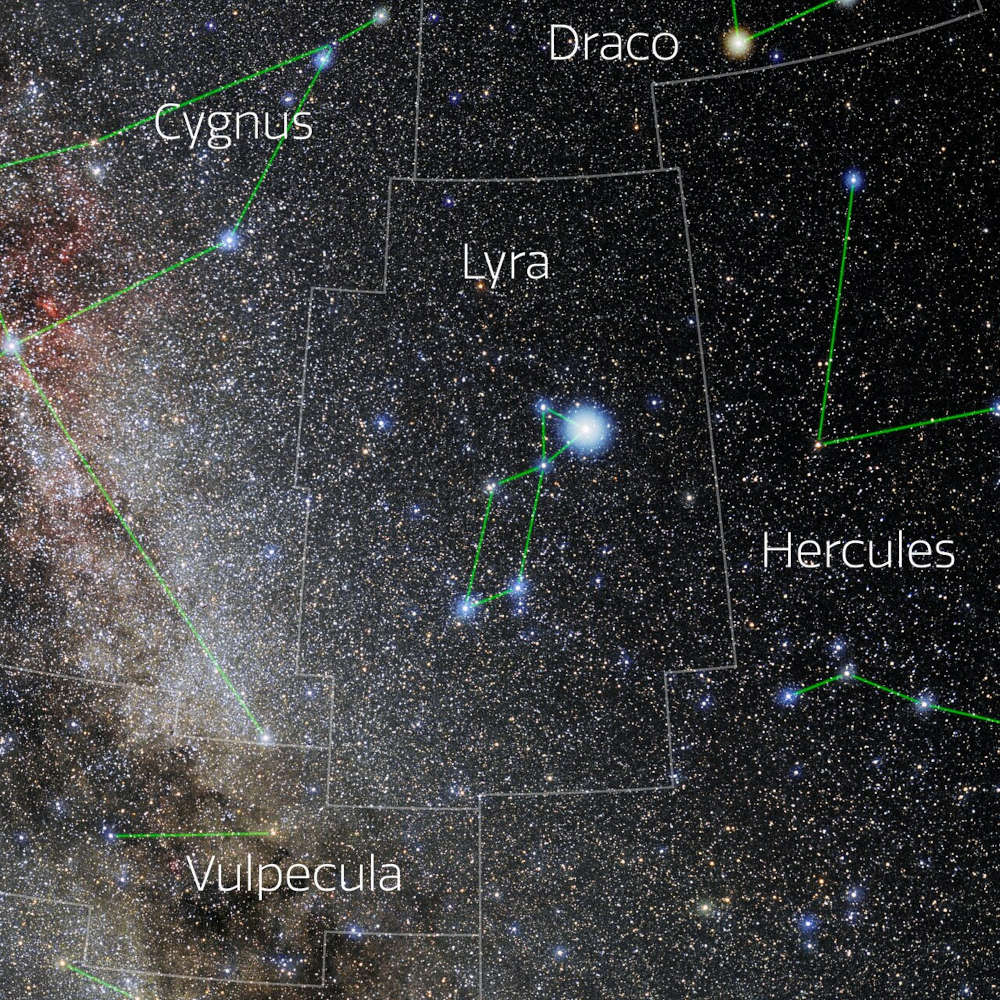

Veniamo ora al cielo stellato. Mentre sta calando il buio della sera, le prime stelle che notiamo, entrambe abbastanza alte sull’orizzonte, sono la brillantissima stella Arturo, nella costellazione di Boote a sud ovest, e l’appena meno brillante, ma altrettanto spettacolare stella Vega, nella costellazione della Lira a est.

Vega appare come la quinta stella più brillante di tutto il cielo, seconda nell’emisfero celeste boreale solo proprio ad Arturo. Man mano che il cielo compie il suo moto apparente di rotazione da est verso ovest, riflesso del moto reale di rotazione da ovest verso est della Terra attorno al suo asse, possiamo vedere Vega transitare per le regioni zenitali, ovvero la parte del cielo proprio sopra di noi. Anzi, è in assoluto la più brillante tra le stelle zenitali visibili dall’Italia e questo la rende una stella davvero iconica. Guardiamo sopra la nostra testa in piena notte a inizio luglio, in tarda serata a fine mese, dopo cena a Ferragosto, appena fa buio in settembre: la stella più brillante che troviamo è sempre Vega!

Vega è una stella nana, come il Sole. Nana però non vuol dire affatto che è piccola, anzi. Il Sole ha un diametro di quasi 1 milione 400.000 km, cioè circa 109 volte il diametro terrestre; Vega è circa 2,5 volte più grande della nostra stella. Insomma, nane per modo di dire. Come dice l’astrofisico Davide Cenadelli, le stelle sono intrinsecamente grandi, per loro natura. Sono un po’ come gli elefanti, per esempio: ci sono elefanti più grandi o più piccoli uno rispetto all’altro, ma anche il più piccolo degli elefanti è più imponente del più grande tra gli esseri umani (paragonando ovviamente esemplari adulti, non barate).

Proprio la dimensione è uno dei fattori che determina la luminosità di una stella. Con questo termine indichiamo l’energia emessa ogni secondo dalla stella nello spazio: non l’energia che ci arriva, che dipende dalla distanza, bensì quella che parte dalla stella. L’altro fattore è la temperatura del gas, soprattutto idrogeno, degli strati esterni della stella. Usando numeri tondi per semplificare il discorso, nel caso di Vega la temperatura si aggira attorno ai 10.000 °C, mentre per il Sole siamo attorno ai 5.500 °C. In queste condizioni l’idrogeno e gli altri gas incandescenti delle zone superficiali di Vega emettono luce di un bel colore bianco-azzurrino, una sfumatura che si intravede anche a occhio nudo. Tenendo conto di dimensioni e temperatura esterna, la luminosità di Vega è circa 40 volte maggiore di quella del Sole.

Perché ci appare brillante, ma certo meno del Sole? Perché è molto più lontana: si trova infatti a 25 anni luce da noi. Ricordando che un anno luce (unità di misura di distanza, non di tempo: un altro termine astronomico, come quello di stella nana, che può trarre in inganno) corrisponde a quasi 10.000 miliardi di km, capiamo che la distanza tra noi e Vega è ben superiore a quei 150 milioni di km prima citati, quando abbiamo accennato all’afelio della Terra.

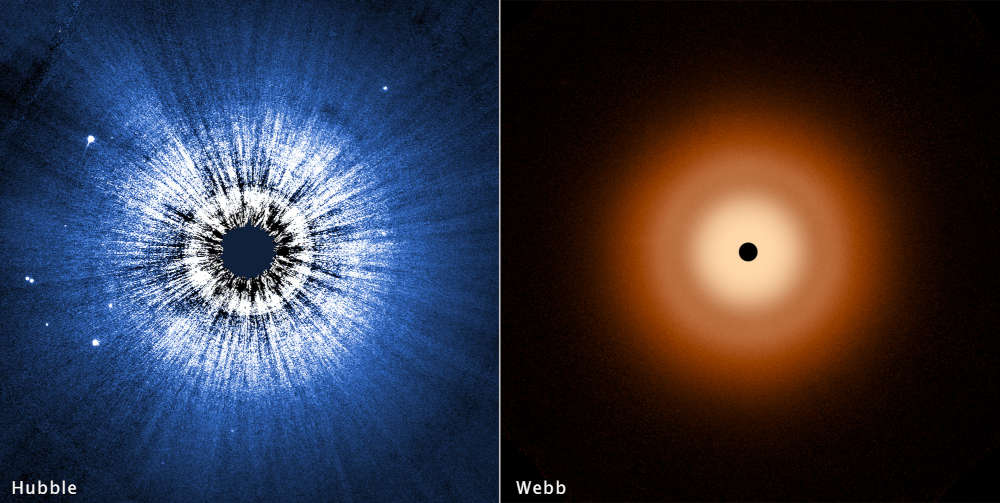

Altra grande differenza, l’età: si stima che le reazioni nucleari che avvengono all’interno di una stella, in particolare la fusione dell’idrogeno in elio, nel caso di Vega si siano accese appena 500 milioni di anni fa: una bazzecola, se si pensa che il Sole è acceso da ben quattro miliardi e mezzo di anni. Non sorprende che sia ancora circondata da un disco di gas e polveri, rimasugli del materiale da cui si è formata la stella.

Proprio questa sua “giovane” età lascia basita la radioastronoma Eleanor Arroway, insieme ai suoi colleghi del Progetto Argus, nel romanzo Contact del grande astronomo Carl Sagan. Pubblicato negli Stati Uniti nel 1985, quarant’anni fa esatti, giunse l’anno dopo in Italia per i tipi di Bompiani, nella traduzione italiana di Fabrizio Ascari, recentemente riproposta da Mondadori nella collana Urania Jumbo.

Nel romanzo viene captato un segnale radio di forte intensità proveniente dalla direzione della stella Vega. Arroway giunge alla conclusione che il segnale sia di origine artificiale e contenga un messaggio da decifrare, ma la sorgente la lascia perplessa. Com’è possibile che attorno a una stella nata l’altro ieri, in termini cosmici s’intende, si sia formato in tempi brevi non solo un pianeta abitabile, ma addirittura abitato da una civiltà aliena tecnologicamente avanzata? Sulla Terra, per passare dalle prime microscopiche forme di vita all’essere umano sono occorsi almeno tre miliardi e mezzo di anni di evoluzione…

Per sapere come viene risolto l’arcano, vi suggeriamo di leggere il libro. Per saperne di più su come i radiotelescopi scandagliano davvero i cieli alla ricerca di segnali alieni di origine artificiale, ovvero quel Progetto SETI (acronimo di Search for Extra-Terrestrial Intelligence, ricerca di intelligenze extraterrestri) che ha ispirato il Progetto Argus del romanzo, rimandiamo chi è interessato all’articolo dedicato a Contact pubblicato sul nostro sito per la rubrica Astronomia da fantascienza, a cura dell’astrofisica e divulgatrice Camilla Pianta. La serie tratta del labile confine tra la scienza del cielo e quella letteratura fantascientifica che, secondo alcune interpretazioni critiche, l’anno prossimo compirà cent’anni tondi tondi.

Ci sembra opportuno segnalare questa commistione sul sito di EduINAF, magazine da sempre attento alle contaminazioni tra l’astronomia e la fantasia, a cominciare da quella letteraria.

Nel frattempo, recenti osservazioni combinate dei due famosi telescopi spaziali, Hubble e James Webb, sembrano suggerire che il disco di detriti non contenga pianeti, tantomeno in formazione. Le perplessità di Ellie Arroway sembrano più che fondate, anche quarant’anni dopo.

Sciami meteorici: le Sud Delta Aquaridi

Secondo le previsioni dell’International Meteor Organization (IMO), nella notte tra il 30 e il 31 luglio si verifica il picco dello sciame meteorico della Sud Delta Aquaridi (SDA), potenzialmente in grado di arrivare a 20-25 meteore all’ora in condizioni ideali di osservazione. La Luna sarà a due giorni dal primo quarto ma, considerando che il radiante dello sciame sorge verso oriente attorno alle 23.00, ora in cui la Luna tramonta a sud ovest, da mezzanotte in poi l’osservazione delle Sud Delta Aquaridi risulta ottimale… Naturalmente meteo permettendo.

Le meteore sono in genere prodotte dalle polveri delle comete, che le hanno lasciate nello spazio vicino all’orbita terrestre. Per le SDA non è ancora stata identificata con certezza la cometa progenitrice, ma la candidatura di maggior sostanza è quella della cometa 96P/Machholz. Prende il nome da Donald Machholz, astrofilo statunitense tra i maggiori scopritori di comete degli ultimi decenni. La cometa ha un periodo orbitale di 5,29 anni, con un perielio (la distanza minima dal Sole) pari a 0,12 UA, cioè circa 18 milioni di km. Questa distanza può sembrare grande, ma dal punto di vista delle orbite dei corpi nel Sistema solare è talmente contenuta da inserire la 96P/Machholz nel gruppo delle “comete radenti”, chiamate così perché si avvicinano moltissimo alla nostra stella.

Due passaggi della ISS e della Tiangong sui cieli italiani

Le stazioni spaziali occupate da equipaggio che orbitano attorno alla Terra, per ora, sono due: la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che come ricorda il nome è frutto dello sforzo congiunto delle agenzie spaziali di più nazioni, cioè la statunitense NASA, la russa Roscosmos, l’europea ESA, la canadese ASC-CSA e la giapponese JAXA, e la stazione spaziale Tiangong (letteralmente “Il palazzo nel cielo”), che invece è gestita dalla cinese CMSA.

Benché si trovino a una quota attorno a 400 km dalla superficie terrestre, entrambe possono essere viste a occhio nudo. La ISS è più estesa della Tiangong, quindi appare più brillante quando il passaggio è favorevole. Nel seguito prendiamo come riferimento la città di Roma, perché capitale d’Italia e per la sua posizione baricentrica rispetto alla nostra penisola. Gli orari precisi dei passaggi dipendono dalla località di osservazione e possono essere forniti da una moltitudine di app, software e siti web liberamente accessibili come Heavens Above, dal quale abbiamo tratto le informazioni che riportiamo in questa sezione. Ricordiamo inoltre che i parametri orbitali delle due stazioni spaziali possono variare a seconda delle necessità di manovra, quindi le previsioni potrebbero cambiare.

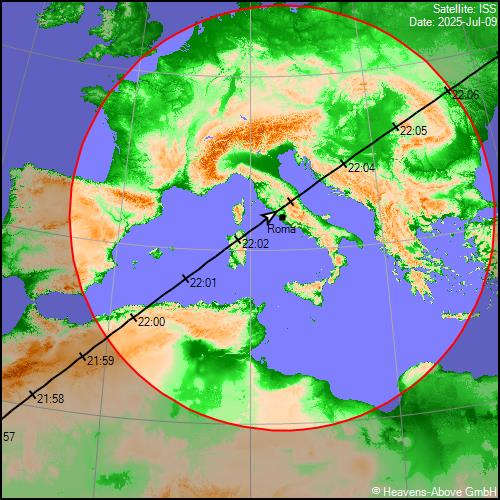

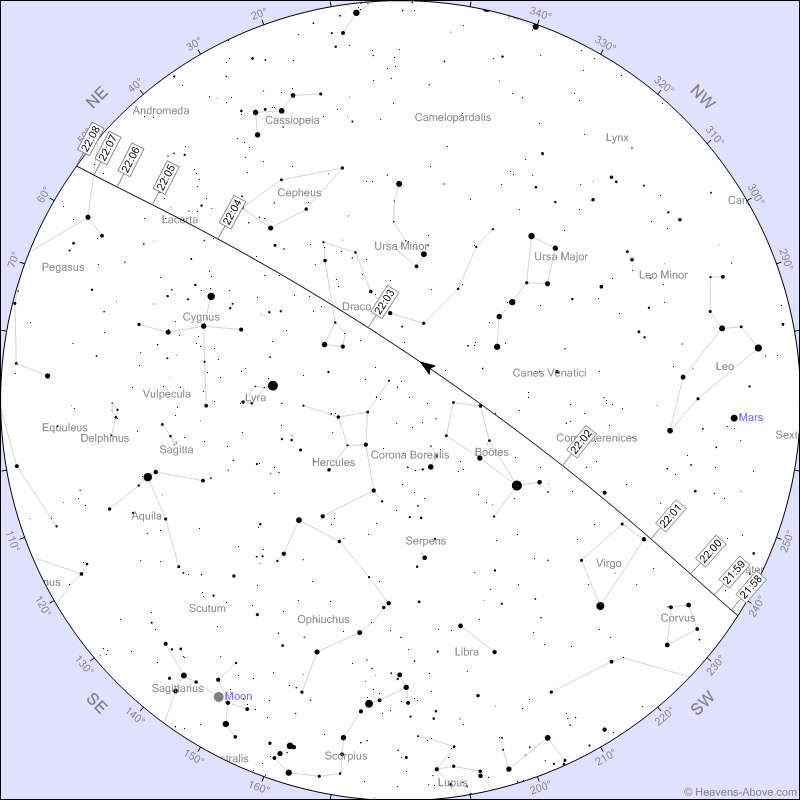

Dei numerosi passaggi visibili che la ISS effettua questo mese sul nostro Paese, evidenziamo quello del 9 luglio, poco dopo le ore 22.00, quindi in orario assai comodo. La Stazione Spaziale Internazionale sorvolerà l’Italia dalla Sardegna alle Marche, quindi tagliando lo Stivale per il lato corto e passando quasi allo zenit della capitale.

Meteo permettendo, apparirà davvero brillante (magnitudine -3,7 a Roma) e sarà osservabile da tutta Italia, guardando verso sud se vi trovate più a settentrione rispetto alla direttrice del passaggio, viceversa se siete più meridionali. Anche dagli estremi opposti dello Stivale, sarà abbastanza alta sopra le nostre teste, risultando perciò osservabile anche in presenza di ostacoli lungo l’orizzonte: il dettaglio non è secondario nelle grandi città con tanti edifici, ma anche in località montane come la Valle d’Aosta.

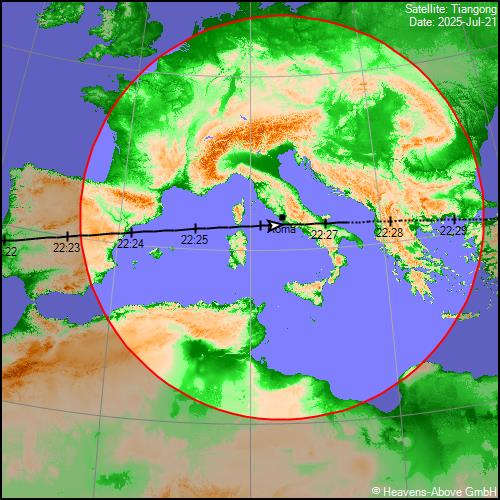

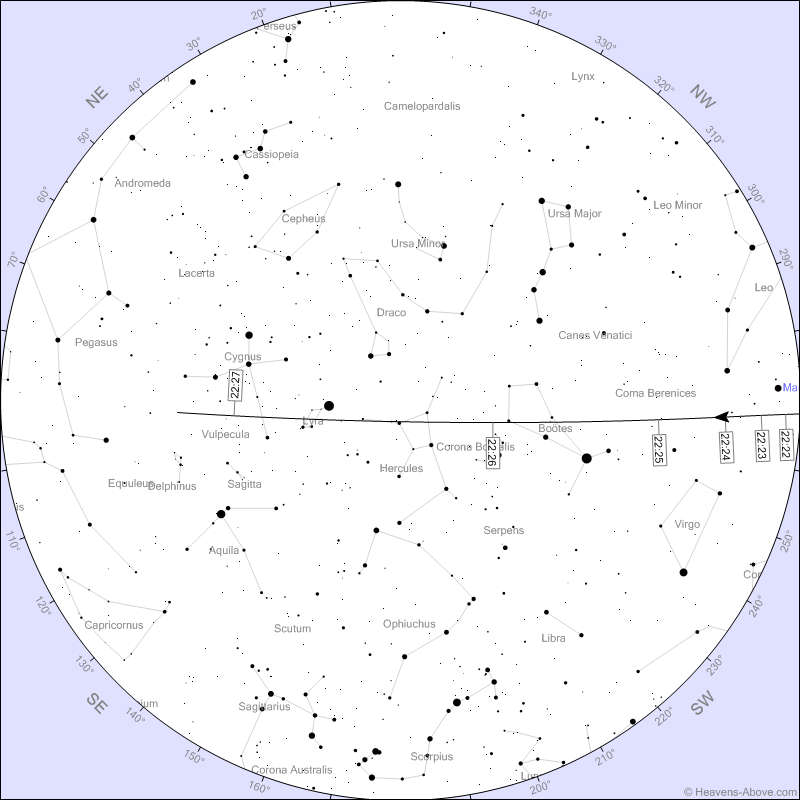

Per la Tiangong, segnaliamo un altro comodo passaggio serale: quello del 21 luglio, quando poco dopo le ore 22.20 sorvolerà l’Italia muovendosi da occidente verso oriente, all’incirca dalla punta della Sardegna fino allo sperone del Gargano in Puglia. Meno brillante della ISS, sarà comunque bella da vedere, raggiungendo la magnitudine -2,3 a Roma, dove transiterà poco distante dallo zenit, sfiorando – prospetticamente – proprio la stella Vega.

Risulterà osservabile da quasi tutto il Paese, scomparendo gradualmente alla vista. Infatti la Tiangong entrerà nel cono d’ombra della Terra mentre sta passando sopra il Mar Adriatico al largo della Puglia. Ricordiamo che né la ISS, né la Tiangong sono brillanti perché dotate di fari, che ovviamente non servono per orbitare intorno alla Terra. Piuttosto, le vediamo perché, mentre per noi sulla superficie terrestre il Sole è tramontato, alla loro quota di crociera vengono ancora raggiunte dai raggi solari. Le strutture metalliche e i pannelli fotovoltaici riflettono la luce della nostra stella e quindi noi le vediamo; se invece il nostro pianeta si frappone tra il Sole e la stazione spaziale, non essendo trasparente blocca i suddetti raggi e allora non le possiamo più vedere.

Ringraziando per averci letto fin qui, auguriamo buona visione del cielo notturno di luglio a tutte e tutti!

Add Comment