Aggiornato il 28 Marzo 2024

La scoperta di pianeti extrasolari, cioè di pianeti che sono in orbita attorno a stelle diverse dal nostro Sole, è un avvenimento piuttosto recente (anni ’80 del XX secolo), nonostante da molto tempo gli astronomi considerassero verosimile la loro esistenza. Come spesso accade in astronomia, anche questa scoperta è stata resa possibile da uno sviluppo tecnologico: dal grande aumento di precisione nella misura delle velocità , grazie al miglioramento degli spettrografi che è avvenuto in quegli anni.

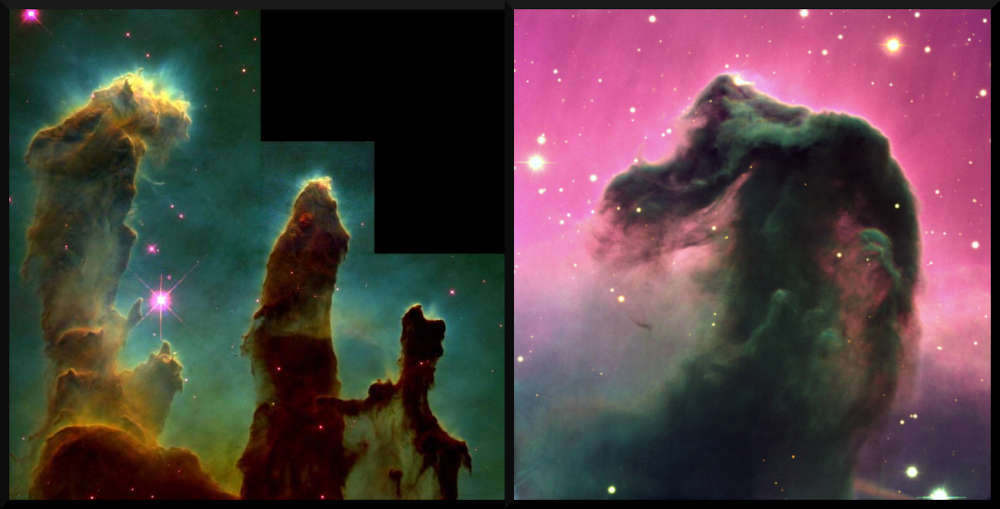

Per le loro caratteristiche, i pianeti extrasolari sono oggetti estremamente difficili da rilevare: sono poco luminosi, estremamente vicini a una stella molto più brillante di essi (e quindi immersi nel suo alone di luce) e molto distanti (figura 1). Anche le stelle più vicine a noi, si trovano a distanze di almeno centinaia di migliaia di volte più grandi della distanza del Sole o dei pianeti del Sistema Solare, tanto che gli astronomi usano comunemente due diverse unità di grandezza per trattare i due casi: all’interno del Sistema Solare usano l’unità astronomica (AU), pari alla distanza media della Terra dal Sole (circa 150 milioni di chilometri); per le distanze stellari usano l’anno luce (ly), pari alla distanza percorsa dalla luce in un anno, che è uguale a 63241 AU, oppure il parsec (pc), la distanza a cui il raggio dell’orbita terrestre sottende un angolo di un secondo d’arco (1 pc = 3.26 ly).

Per questi motivi le prime scoperte di pianeti extrasolari non sono avvenute attraverso osservazioni in senso stretto: la prima immagine telescopica di un pianeta extrasolare è stata ottenuta solo nel 2004. Inizialmente (a partire dagli anni ’80 del XX secolo) gli astronomi avevano a disposizione unicamente metodi indiretti che permettevano di dimostrare l’esistenza di questi oggetti e ne fornivano solo poche informazioni fisiche, spesso solo una stima della loro massa. La massa comunque è un parametro astrofisico molto importante, che permette già di farsi una prima idea della natura del corpo con cui si ha a che fare. Infatti la differenza tra pianeti (corpi opachi che non emettono luce propria) e stelle (corpi che producono energia per mezzo di reazioni termonucleari e la emettono sotto forma di luce) è causata principalmente dalla differenza di massa: se la massa dell’oggetto supera un certo limite, la pressione e la temperatura delle sue regioni centrali raggiungono valori sufficienti a innescare le reazioni termonucleari proprie delle stelle. Oggetti che hanno massa inferiore a 13 MG (MG = massa del pianeta Giove, pari a circa 318 masse terrestri) non producono energia e sono pianeti; oggetti con massa superiore a 70-80 MG sono stelle, cioè producono energia in modo simile al nostro Sole, attraverso la fusione di nuclei di idrogeno in nuclei di elio. Oggetti di massa intermedia (tra 13 e 70-80 MG) producono anch’essi energia, ma secondo una reazione molto meno energetica di quella delle stelle (la cosiddetta catena del deuterio): sono le cosiddette nane brune, corpi relativamente freddi, debolmente luminosi e di colore rosso cupo, in qualche modo l’anello di congiunzione tra pianeti e stelle.

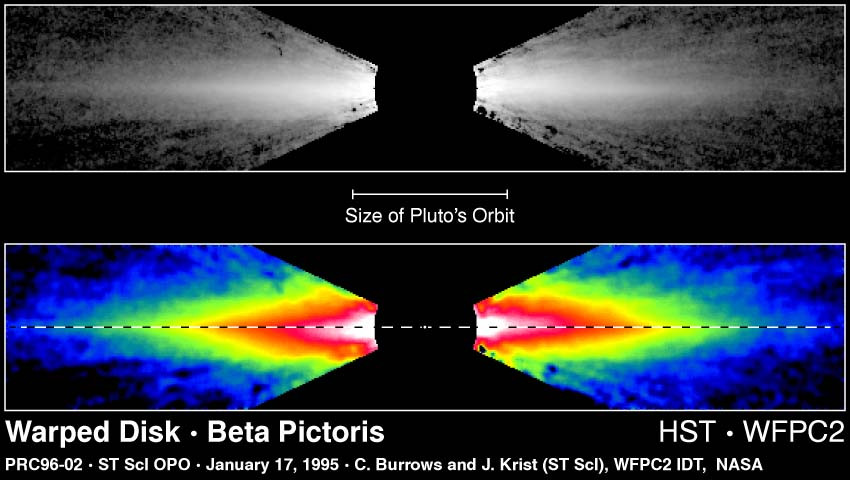

La prima evidenza osservativa della possibile esistenza di sistemi planetari extrasolari è venuta dalla scoperta non di pianeti, ma di dischi circumstellari, cioè di nubi di gas e polveri di forma di anello che circondano alcune stelle. Si pensa infatti che queste strutture rappresentino lo stadio iniziale della formazione di un sistema planetario. A grandi linee la nascita di una stella avviene nel modo seguente. Si sa che all’interno di molte galassie esistono, oltre a centinaia di miliardi di stelle, anche grandi quantità di gas e di polveri. Queste sono concentrate soprattutto in grandi strutture chiamate nubi molecolari giganti (figura 2): molecolari, perchè la loro temperatura è così bassa che gli atomi del gas che le compongono si aggregano in molecole; giganti, perchè la loro massa è dell’ordine delle migliaia o milioni di masse solari. Queste nubi si trovano in uno stato di equilibrio instabile tra due forze che agiscono in direzione opposta: la pressione del gas, che tenderebbe a farle espandere, e l’attrazione gravitazionale, che tenderebbe a farle contrarre. Se, nel corso della loro evoluzione, la loro densità aumenta oltre un certo limite, la forza di gravità prende il sopravvento e la nube inizia a contrarsi; una volta iniziata la contrazione, questa procede con velocità sempre maggiore, a mano a mano che la densità aumenta. Nel corso della contrazione la nube si frammenta in formazioni più piccole, che hanno masse dell’ordine della massa di una stella, e che continuano a contrarsi separatamente. Una legge fisica fondamentale prevede che, quando un corpo isolato si contrae, la sua velocità di rotazione deve aumentare per conservare il momento angolare (che in termini molto approssimativi può essere considerato come una specie di “quantità totale di rotazione). Ciò capita anche alle nubi molecolari giganti: inizialmente esse ruotano molto lentamente, per effetto del loro movimento nella galassia, ma man mano che si contraggono la loro velocità di rotazione aumenta. Quando una nube gigante si fraziona, le sue parti contraendosi arrivano a ruotare così velocemente che la forza centrifuga arriva a controbilanciare l’attrazione gravitazionale: mentre la parte centrale della nube si condensa in un corpo sferico, che darà origine a una stella, le sue parti periferiche si stabilizzano in una struttura a disco, in orbita circolare attorno alla stella. àˆ proprio da questo disco che nasce il sistema planetario, per condensazione successiva delle polveri e del gas. Dapprima le particelle si aggregano per effetto di forze elettro-chimiche (essenzialmente si tratta dello stesso fenomeno per cui i granelli di polvere formano “batuffoli di sporcizia sul pavimento di casa). Nel corso di milioni di anni queste condensazioni passano da dimensioni di micron ai millimetri, metri e chilometri. Quando questi planetesimi (i “semi dei futuri pianeti) raggiungono dimensioni di alcuni chilometri, possiedono un campo gravitazionale sufficientemente intenso da attirare altri corpi e aumentare la velocità di accrescimento. Alla fine rimarranno solo pochi oggetti massicci (i proto-pianeti), mentre il resto della materia minuta presente nella nube verrà spazzata via dalla pressione di radiazione e dal vento di particelle prodotto dalla stella, che nel frattempo si è formata nel centro e ha cominciato a produrre energia.

Il primo disco circumstellare è stato scoperto nel 1983 attorno alla stella Beta Pictoris (figura 3; il fatto che si tratti di un sistema planetario in formazione è stato confermato nel 2008 con l’osservazione di un pianeta); da allora sono stati osservati altri dischi circumstellari, e oggi se ne conoscono decine. Le prime scoperte di pianeti extrasolari sono degli anni 1988-92, ma si trattava inizialmente di osservazioni piuttosto dubbie: la prima rilevazione certa si avrà solo nel 1995. Da allora, il numero delle scoperte è aumentato esponenzialmente, anche perchè un numero crescente di astronomi si è interessato a questo campo, in molti casi utilizzando telescopi o satelliti artificiali dedicati unicamente a questo scopo.

I metodi osservativi per scoprire l’esistenza di pianeti extrasolari e determinarne le caratteristiche sono molti. Nel seguito ne descriveremo solo tre tra i più importanti: 1) il metodo spettroscopico o delle velocità radiali, che è stato il primo a essere usato e continua a produrre importanti risultati; 2) il metodo fotometrico; e 3) l’osservazione diretta (immagini).

Il metodo spettroscopico (o delle velocità radiali) determina l’esistenza di un pianeta misurando lo spostamento che il suo campo gravitazionale produce sulla stella attorno a cui ruota. Quando due corpi celesti sono legati gravitazionalmente, percorrono entrambi un’orbita kepleriana (ellittica) attorno al comune centro di massa. Le due orbite hanno forma uguale ma dimensioni inversamente proporzionali alla massa di ciascun corpo: sono cioè due ellissi simili nel senso della geometria; le due orbite vengono percorse nello stesso tempo, in modo che il centro di massa del sistema (posto sul segmento che congiunge i due corpi) rimanga immobile. Prendiamo un esempio dal nostro Sistema Solare: il sistema Sole-Giove. Giove è il pianeta più grande del Sistema Solare, ma ha una massa che è solo un millesimo di quella del Sole. Perciò nel movimento dei due corpi attorno al loro comune centro di massa, il Sole percorre un’orbita ellittica che ha raggio pari a un millesimo di quella di Giove, un’orbita così piccola che spesso la situazione viene descritta in modo approssimativo dicendo che “il Sole è immobile e che “Giove ruota attorno al Sole. Ciò significa anche che la velocità orbitale del Sole è un millesimo di quella di Giove: poichè il periodo orbitale è lo stesso per i due corpi, la velocità di ciascuno di essi è proporzionale alle dimensioni dell’orbita (cioè, ancora, inversamente proporzionale alla massa). Se, misurando ripetutamente la velocità di una stella lontana, si scopre che essa cambia nel tempo in modo compatibile con un moto orbitale (cioè con una traiettoria ellittica), se ne può dedurre che essa è legata gravitazionalmente a un altro corpo celeste, anche se questo è troppo piccolo per essere visibile direttamente. Dalla misura di velocità si può anche dedurre la massa dell’oggetto invisibile perchè, come abbiamo visto, la velocità orbitale della stella dipende da essa; e dalla massa capire se si tratta di un pianeta, di una nana bruna o di una stella. Per misurare la velocità della stella gli astronomi sfruttano l’effetto Doppler, cioè quel fenomeno per cui la frequenza di un’onda che si propaga (sia essa elettromagnetica, sonora, o anche un’onda sulla superficie del mare) cambia a seconda della velocità relativa tra la sorgente che l’ha emessa e lo strumento (o l’organo di senso) che la riceve. L’effetto è sensibile alla sola componente radiale della velocità : se la sorgente si avvicina all’osservatore, la frequenza della radiazione aumenta; se si allontana, la frequenza diminuisce; gli spostamenti trasversali non cambiano la frequenza. àˆ una fortunata circostanza per gli astronomi che lo spettro delle stelle contenga componenti di frequenza costante e determinata esattamente. Sono le cosiddette righe spettrali, componenti della luce generate dalle transizioni degli elettroni tra diversi livelli energetici degli atomi. Poichè questi livelli sono gli stessi per qualsiasi atomo di un certo elemento chimico in tutto l’Universo, la frequenza con cui ciascuna di queste righe è emessa dalle stelle è nota: confrontandola con la frequenza misurata dallo spettrografo, se ne può dedurre facilmente la velocità di avvicinamento o di allontanamento della stella dalla Terra.

Nella figura 4 sono mostrati due esempi di curva di velocità radiale di una stella, cioè del grafico delle variazioni misurate di frequenza di una riga spettrale, già trasformate in velocità radiale. Poichè l’effetto è periodico (cioè si ripete identico a ogni rivoluzione del pianeta), le misure sono state traslate su un unico ciclo orbitale, sottraendo dai tempi un adeguato numero intero di periodi. L’analisi di questi grafici permette di determinare (oltre alla massa del pianeta) anche il periodo e la forma della sua orbita, in particolare l’eccentricità della traiettoria ellittica. Infatti, per la seconda legge di Keplero, quando un pianeta percorre un’orbita ellittica, la sua velocità orbitale varia in modo da preservare la legge delle aree, cioè è più veloce quando il pianeta si trova vicino alla stella rispetto a quando è lontano, e queste variazioni di velocità sono chiaramente visibili nella curva di velocità radiale. Nel caso un sistema planetario sia composto da più pianeti, la curva di velocità radiale mostrerà la somma delle velocità orbitali della stella prodotte da ciascun pianeta: con opportuni metodi matematici è possibile separare i contributi di ciascun pianeta (che hanno periodi diversi) e determinare le caratteristiche orbitali di ciascuno di essi.

Per quanto riguarda la determinazione della massa del pianeta, occorre considerare che la velocità misurata è solo la componente radiale della velocità orbitale. La sua componente trasversale non è osservabile: quindi non si può determinare neppure l’inclinazione del piano orbitale rispetto alla linea di vista, e la massa che si ottiene da questo metodo (facendo l’ipotesi che la velocità misurata sia uguale alla velocità orbitale) è solo un limite inferiore alla massa reale del pianeta: se il piano orbitale fosse inclinato, la velocità totale (che comprende anche la componente trasversale) sarebbe maggiore di quella misurata, e anche la massa risulterebbe superiore.

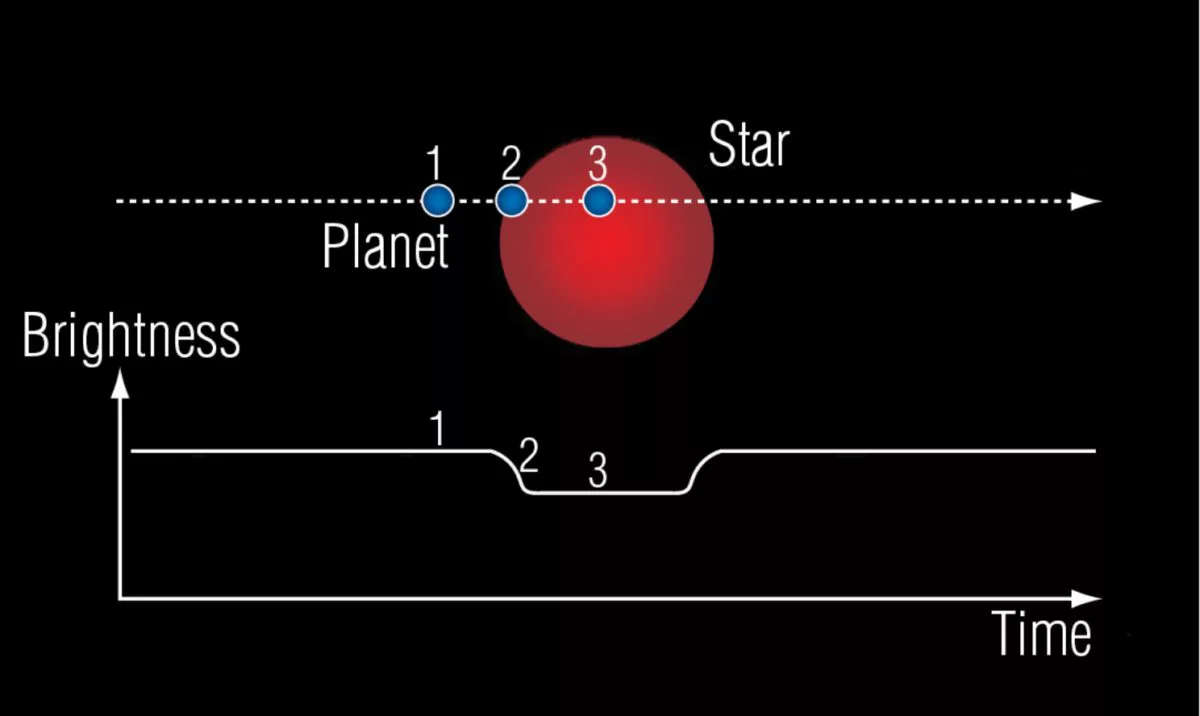

Un altro metodo per la rivelazione di pianeti extrasolari è quello fotometrico: esso è applicabile solo a quei pianeti la cui orbita, per caso, è orientata in modo che noi (dalla Terra) la vediamo “di taglio, cosicchè il pianeta ad ogni rivoluzione passa davanti al disco della stella e lo occulta parzialmente. Fenomeni come questi avvengono anche all’interno del nostro Sistema Solare, dove i pianeti interni alla Terra (Mercurio e Venere) transitano periodicamente davanti al Sole e sono visibili come macchie nere circolari sopra il disco solare. Nel caso di stelle lontane non è possibile risolvere il disco stellare con un telescopio (le stelle appaiono puntiformi) nè, tanto meno, osservare direttamente il passaggio del pianeta: tuttavia, durante il passaggio, il pianeta intercetta una parte della luce della stella, che appare quindi leggermente meno luminosa del solito. L’esistenza di questi pianeti può quindi essere rivelata misurando ripetutamente la luminosità della stella e tracciandone la cosiddetta curva di luce, cioè il grafico della sua luminosità in funzione del tempo. La curva di luce dovuta a occultazioni periodiche ha una forma caratteristica che permette di distinguerla facilmente da variazioni di luminosità dovute ad altri effetti fisici (ad esempio pulsazioni o esplosioni periodiche della stella). In essa si alternano due stati in cui la luminosità è pressochè costante: uno stato con luminosità più grande e di maggior durata, che corrisponde all’intervallo di tempo in cui la stella non è occultata; e uno stato a luminosità minore e di minor durata, che corrisponde all’occultazione (figura 5). La transizione tra i due stati avviene in un certo tempo che dipende dal diametro del disco del pianeta: con il metodo fotometrico è perciò possibile misurare le dimensioni (diametro) del pianeta, mentre non è possibile stimarne direttamente la massa. Se un pianeta viene rilevato sia spettroscopicamente, sia fotometricamente, se ne può conoscere la massa e il diametro, e da queste ricavare la densità media, un parametro che fornisce già indicazioni importanti sulla sua natura (ad esempio, se si tratta di un pianeta roccioso come la Terra o di un pianeta gassoso come Giove).

Fino a pochi anni fa la maggior parte delle scoperte di pianeti extrasolari veniva fatta con il metodo spettroscopico. Tuttavia la situazione è stata ribaltata da alcuni programmi osservativi che utilizzano il metodo fotometrico, e in particolare dalla messa in orbita del satellite artificiale Kepler nel 2009. Kepler era dotato di un telescopio con una fotocamera digitale a grande campo che veniva tenuta puntata costantemente verso la stessa regione di cielo, nei pressi della Via Lattea, contenente circa 140 mila stelle: in questo modo è stato in grado di misurare ininterrottamente la luminosità di queste stelle e di produrne curve di luce di grande precisione. L’analisi di questa grande mole di dati, completata e resa pubblica nel 2014, ha portato alla scoperta di più di settecento nuovi pianeti extrasolari, cioè più di quanti ne erano stati scoperti fino ad allora da tutti gli altri gruppi di ricerca messi insieme!

Molto più difficile è osservare i pianeti extrasolari direttamente, cioè ottenerne immagini fotografiche al telescopio. Il problema principale è costituito dal fatto che la luce degli astri, prima di arrivare al telescopio, deve attraversare l’atmosfera terrestre, i cui strati sono in continuo movimento turbolento e deflettono in modo casuale i raggi luminosi. A occhio nudo questa deflessione produce la scintillazione (tremolìo) delle immagini stellari. Nella visione telescopica la turbolenza atmosferica distribuisce la luce su una superficie di dimensioni molto maggiori di quelle che dovrebbe avere l’immagine della stella. In altre parole una stella, osservata con un telescopio terrestre, non appare puntiforme, ma come una macchia estesa, chiamata tecnicamente disco di seeing. Le distanze tipiche dei pianeti dalle loro stelle sono tali che, alla distanza da cui noi osserviamo, le loro deboli immagini sono interne al disco di seeing della stella attorno a cui ruotano, e perciò risultano completamente “annegate nella luminosità della stella (figura 1). Un modo per risolvere alla radice questa limitazione è di utilizzare un telescopio situato al di fuori dell’atmosfera terrestre, ad esempio lo Hubble Space Telescope. Da qualche anno però è stata sviluppata una tecnologia che permette di ottenere risultati simili anche da terra. Si tratta dei cosiddetti telescopi a ottica adattiva, in cui le fluttuazioni atmosferiche sono misurate molto velocemente (diverse centinaia di volte al secondo) e compensate in tempo reale introducendo deformazioni di segno opposto nella forma dello specchio che costituisce l’obiettivo del telescopio, che per questo motivo deve essere sottile e flessibile: in questo modo si riescono a eliminare quasi completamente i disturbi atmosferici. Usando questo metodo nel 2008 sono state ottenute le prime immagini ottiche di pianeti extrasolari.

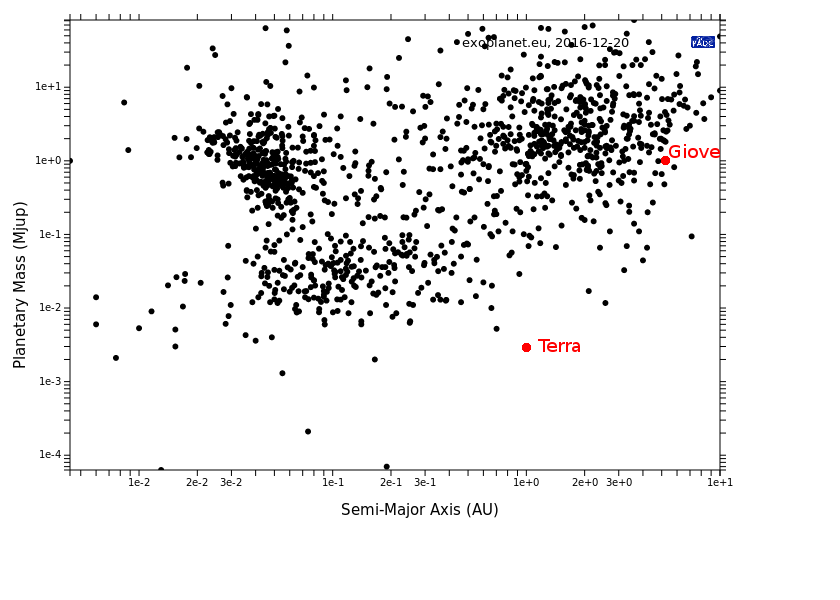

Alla data attuale (settembre 2018) sono conosciuti in tutto 3824 pianeti extrasolari, che fanno parte di 2859 sistemi planetari (alcuni sistemi planetari infatti contengono più di un pianeta). “Conosciuti significa che si è ragionevolmente sicuri della loro esistenza, ma l’insieme di dati che si hanno per ciascuno di essi varia molto da caso a caso, a seconda del metodo con cui sono stati scoperti e delle osservazioni aggiuntive disponibili; si hanno comunque abbastanza informazioni da permettere una visione d’insieme delle loro caratteristiche. Se ad esempio si dispongono su un grafico i valori dei semiassi maggiori (distanza media dalla stella) e delle masse dei pianeti, si ottiene la figura 6. Alcune caratteristiche di questa distribuzione sono facilmente comprensibili: ad esempio il fatto che il numero di pianeti diminuisca per masse inferiori a un centesimo della massa di Giove (parte inferiore del grafico) è dovuto a un effetto di selezione: sia il metodo spettroscopico, sia quello fotometrico sono maggiormente sensibili a pianeti “grandi (in massa o diametro); sicuramente esistono molti pianeti di massa simile o inferiore a quella della Terra, ma la sensibilità degli strumenti che abbiamo non è sufficiente a rivelarli. Una scoperta inattesa invece è stata l’esistenza di un grande numero di pianeti di massa molto grande (simile a quella di Giove o anche maggiore) molto vicini alla stella attorno a cui orbitano, a una distanza anche di pochi centesimi di AU: è il gruppo dei cosiddetti hot Jupiter (“Giovi caldi), il raggruppamento visibile in alto a sinistra nel grafico. Sappiamo infatti che, nella formazione del nostro Sistema Solare, la differenza di temperatura esistente nella protonebula in funzione della distanza dal Sole è stata responsabile della differenza di composizione chimica e di dimensioni tra i pianeti interni, piccoli e rocciosi (da Mercurio a Marte) e pianeti esterni, giganti e gassosi (da Giove in poi). Infatti nel processo di accrezione planetaria gli elementi chimici più leggeri (idrogeno ed elio) possono contribuire alla formazione del pianeta solo se la temperatura è sufficientemente bassa; nelle regioni interne della protonebula questi elementi erano troppo volatili e i pianeti che si sono formati qui hanno potuto accumulare solo gli elementi più pesanti, che però costituiscono solo una piccola parte (circa il 2%) del contenuto della materia interstellare: per questo motivo i pianeti interni sono molto più piccoli e hanno densità maggiore di quelli esterni. L’esistenza dei “Giovi caldi mostra che in altri sistemi planetari le cose non sono andate in questo modo, cioè che devono esistere meccanismi di formazione dei pianeti molto diversi da quello che ha generato il nostro Sistema Solare: è una linea di ricerca ancora ai suoi inizi, e che porterà a una migliore comprensione dei meccanismi di formazione planetaria.

Un aspetto molto interessante di questo tipo di ricerche è la possibilità di trovare un altro pianeta che ospiti qualche forma di vita. Fino ad ora le osservazioni non ci hanno dato alcuna indicazione in questo senso, ma per lo meno possiamo chiederci se esistano pianeti adatti allo sviluppo della vita. àˆ una domanda a cui è molto difficile rispondere, perchè da un lato sappiamo molto poco dei processi che hanno portato alla nascita della vita sulla Terra; dall’altro non abbiamo idea se il tipo di vita che conosciamo (basata sulla chimica del carbonio, sulle proteine e il DNA) sia l’unico tipo di vita possibile, o se possono esistere scenari differenti (ad esempio una biochimica basata sul silicio, come qualcuno ha proposto). Limitandosi per semplicità a una vita di tipo “terrestre, si pensa che essa possa svilupparsi solo su un pianeta che possieda almeno le seguenti caratteristiche:

- una temperatura superficiale che renda possibile la presenza di acqua in forma liquida (cioè tra circa 0 e 100 ºC); questa condizione pone dei limiti sulla distanza a cui il pianeta deve trovarsi dalla sua stella, nè troppo vicino, nè troppo lontano, per ricevere una giusta quantità di energia luminosa (la cosiddetta “fascia di abitabilità );

- la presenza di un’atmosfera abbastanza densa da limitare l’escursione termica tra giorno e notte, ma non troppo densa (come nei pianeti gassosi giganti); questa condizione pone limiti sulla gravità superficiale e quindi sulla massa del pianeta, che non deve essere troppo piccola (come nel caso della Luna, che non ha potuto trattenere alcuna atmosfera), nè troppo grande (come nel caso di Giove): la massa ideale sembra essere circa quella della Terra (guarda caso!);

- la disponibilità degli elementi chimici necessari per formare i composti organici: principalmente carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto, ma anche fosforo, zolfo, cloro, sodio, potassio, calcio, magnesio, ¦

- la presenza di un campo magnetico sufficiente a schermare il pianeta dalle radiazioni cosmiche ionizzanti (fasce di van Allen); poichè il campo magnetico è generato da un nucleo liquido, anche questa condizione è legata alla massa del pianeta: un pianeta troppo piccolo si raffredda rapidamente e il suo nucleo si solidifica (è questo il motivo per cui la Luna è priva di magnetosfera).

Purtroppo per la maggior parte dei pianeti extrasolari non si hanno informazioni su questi punti, fatta eccezione per il primo di essi: sia il metodo spettroscopico, sia quello fotometrico forniscono le dimensioni dell’orbita del pianeta che, unite alle caratteristiche (luminosità ) della stella attorno a cui ruotano, permettono di farsi un’idea della sua temperatura superficiale (con molta approssimazione, perchè una stima precisa richiederebbe di tener conto dell’effetto serra e quindi di avere informazioni sull’esistenza e sulla composizione dell’atmosfera planetaria). Tuttavia il continuo aumento della sensibilità degli strumenti sta fornendo nuovi metodi per caratterizzare i pianeti scoperti. Ad esempio, nel caso di pianeti che occultano la loro stella, la spettroscopia permette in alcuni casi di osservare una differenza nello spettro del sistema (che ovviamente è la risultante della somma degli spettri della stella e del pianeta) tra quando il pianeta è nascosto dalla stella e quando esso è la occulta, cioè passa davanti al disco stellare: questa differenza è attribuibile al solo pianeta, e quindi consente di avere informazioni sulla composizione chimica e sulla temperatura della sua atmosfera. Analogamente, le differenze di radiazione infrarossa del sistema nel corso della rivoluzione del pianeta attorno alla stella danno informazioni sulla diversa temperatura delle regioni della sua superficie a seconda dell’illuminazione (alternanza giorno-notte) e quindi di ricavare informazioni sulla sua temperatura superficiale e la presenza di un’atmosfera. àˆ possibile che il continuo raffinamento di queste tecniche di misura ci possa portare un giorno ad avere indizi sulla possibile esistenza di forme di vita. Ad esempio i geologi ci assicurano che l’abbondanza di ossigeno nell’atmosfera è un sintomo abbastanza certo della presenza di vita. Infatti l’ossigeno è un gas estremamente reattivo, che si combina facilmente con altri elementi per formare ossidi e anidridi: l’atmosfera terrestre perderebbe tutto il proprio ossigeno nel giro di pochi milioni di anni se non ci fossero le piante a produrne continuamente, scindendo l’anidride carbonica. Perciò la scoperta di ossigeno nell’atmosfera di un pianeta extrasolare sarebbe una buona indicazione della presenza di vita su di esso.