Se per le vostre ferie d’agosto passate dalla Valle d’Aosta, potete trascorrere qualche ora con il naso all’insù prenotando il vostro posto per gli spettacoli al Planetario di Lignan e le visite guidate notturne all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta che proponiamo a Lignan, frazione montana del Comune di Nus, dal martedì al sabato (tranne venerdì 15), nel primo Starlight Stellar Park in Italia. In particolare, da domenica 10 a mercoledì 13 agosto proporremo l’atteso appuntamento di Étoiles et musique, quattro notti tra scienza e tradizione dedicate alle stelle cadenti di San Lorenzo, o meglio alle meteore dello sciame delle Perseidi, com’è corretto chiamarle in astronomia. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio proprio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), i principali enti del nostro Paese per lo studio del cosmo e dello spazio.

Ma dovunque vi troviate ad agosto, in vacanza o al lavoro, non perdete l’occasione di ammirare le bellezze del cielo notturno, come quelle che illustriamo in questa rubrica su invito della redazione di EduINAF, che ringraziamo per la fiducia.

Pronti? Partiamo alla scoperta del cielo del mese!

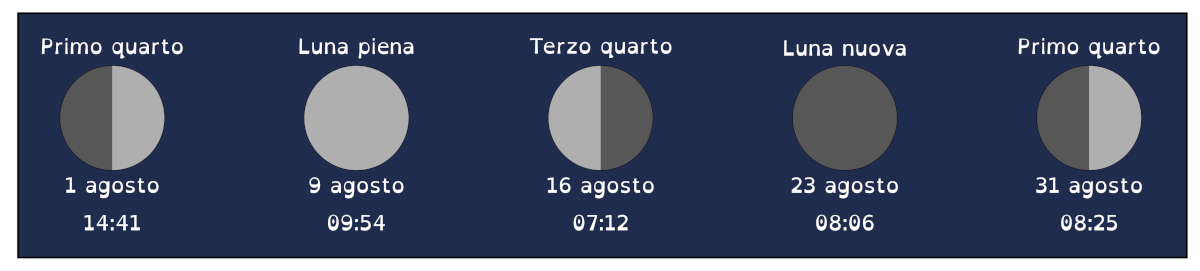

La Luna

Le fasi della Luna. La Luna sarà al primo quarto venerdì 1° agosto, quindi piena sabato 9, ultimo quarto sabato 16, nuova sabato 23 e ancora primo quarto domenica 31.

Congiunzioni della Luna con pianeti e stelle brillanti. Il 3 agosto la Luna è vicina alla stella Antares, la brillante supergigante rossa al centro della costellazione dello Scorpione. L’avvicinamento è osservabile già in prima serata.

A scanso di equivoci, specifichiamo che quando scriviamo che la Luna si avvicina ad Antares, intendiamo un effetto prospettico e non che gli astri siano davvero fisicamente vicini tra loro. Infatti la Luna orbita in media a 384.000 km dalla Terra, mentre Antares si trova a oltre 550 anni luce. L’anno luce è un’unità di misura di distanza che corrisponde a circa 9.461 miliardi di km, quindi la stella si trova, uhm, facciamo i calcoli, oltre 13 miliardi e mezzo di volte più lontano del nostro satellite naturale! Dal punto di vista terrestre, però, non percepiamo la vastità dello spazio e gli astri ci appaiono proiettati su un’immaginaria volta celeste, dando l’impressione che siano uno accanto all’altro, mentre sono uno dopo l’altro. D’altronde, lo spazio si chiama spazio proprio perché, tra un astro e l’altro, c’è tanto spazio… Ciò vale anche per le altre configurazioni illustrate in questo paragrafo e nel successivo.

Per esempio, l’11 e 12 agosto – nel pieno della tanto attesa pioggia di stelle cadenti di San Lorenzo, di cui trattiamo in una sezione dedicata – la Luna si approssima ai pianeti Saturno, visibile a occhio nudo, e Nettuno, che invece possiamo notare con un binocolo o un telescopio. Il fenomeno è apprezzabile a partire dalle ore 23.00, quando i tre oggetti si troveranno già a una buona altezza sopra l’orizzonte.

Nella notte tra il 16 e il 17 agosto, la Luna calante passa accanto alle Pleiadi, il celebre ammasso aperto di stelle all’interno della costellazione del Toro. Noto anche come M45, l’ammasso delle Pleiadi è ben visibile a occhio nudo, ma per ammirare l’affascinante incontro cosmico dobbiamo aspettare almeno mezzanotte e mezza.

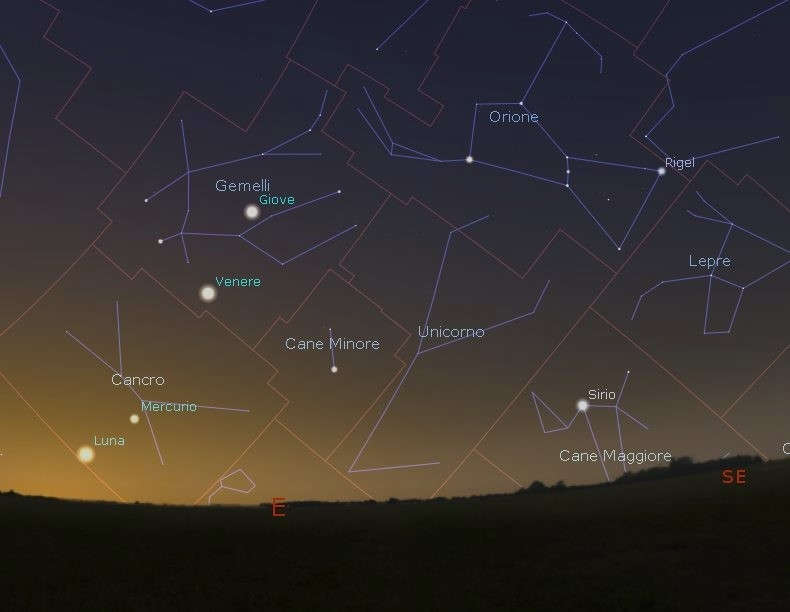

Il giorno 19 la Luna passa a nord del pianeta Giove, preparando metaforicamente il terreno per il bellissimo spettacolo al quale potremo assistere il giorno dopo. Infatti al mattino presto del 20 agosto la Luna si troverà tra Giove e Venere, formando nel bel mezzo della costellazione dei Gemelli un suggestivo triangolo composto dagli oggetti celesti più brillanti del cielo notturno! Lo show è apprezzabile dalle 4.00 fino al sorgere del Sole: decidete voi se puntare la sveglia oppure tirare tardi dalla sera precedente…

E non è finita, perché nei due giorni successivi la Luna passa vicina a Mercurio, realizzando con questo pianeta, Venere e Giove un’ulteriore bella configurazione, ammirabile sempre al mattino presto del 22, prima dell’alba. Se non avete voglia di fare levatacce, allora aspettate il 26 agosto, quando la Luna raggiunge il pianeta Marte; tuttavia il fenomeno avviene al crepuscolo, con il cielo ancora piuttosto chiaro, quindi potrebbe non essere così facile da notare.

I pianeti

Mercurio. Agli inizi del mese il piccolo ed elusivo pianeta è visibile prima dell’alba. È angolarmente molto vicino al Sole, ma nei giorni seguenti se ne distacca sempre più. Il 19 agosto raggiunge la massima elongazione occidentale, ossia “a destra” dell’astro diurno, fornendoci un’opportunità per individuare il pianeta a occhio nudo grazie a condizioni abbastanza favorevoli. In particolare suggeriamo di tentare l’osservazione attorno al 21-22 agosto, per due motivi: la sua altezza sull’orizzonte sarà massima (verso le 5.45, prima che il cielo diventi chiaro, si trova a una decina di gradi sopra l’orizzonte) e la vicinanza della Luna, che passando circa 7° più a nord ne può facilitare l’individuazione, fungendo da riferimento. Dalla costellazione del Cancro, Mercurio passa in quella del Leone il giorno 27.

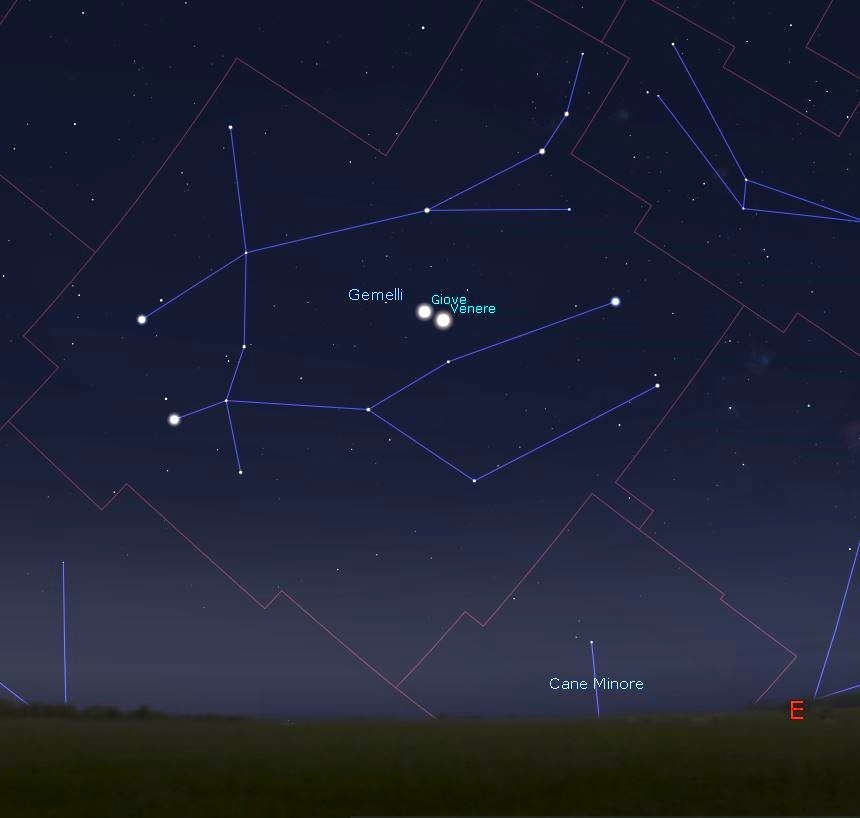

Venere. Attorno alle 4.00 il pianeta è già visibile a oriente, nella costellazione dei Gemelli. Il giorno 7 raggiunge la massima altezza nel cielo mattutino, quindi i giorni appena precedenti e subito successivi risultano assai favorevoli per l’osservazione. In seguito Giove lo avvicina, raggiungendolo alla minima distanza il 12 agosto: i due pianeti si troveranno a circa mezzo di un grado l’uno dall’altro, formando una bella congiunzione stretta (prospetticamente parlando: scusate se siamo noiosi). Nei giorni seguenti Venere tende a sorgere un po’ più tardi, ma a partire dalle 4.30 è comunque già osservabile. Si muove velocemente sulla volta celeste, passando il giorno 25 nella costellazione del Cancro.

Marte. All’inizio di agosto è visibile per un’oretta circa, a partire dalle 21.00, a ovest, nel cielo ancora chiaro del crepuscolo, prima che tramonti del tutto. Meglio quindi avere un orizzonte occidentale sgombro da ostacoli se si vuole provare a vederlo. Nei giorni successivi il pianeta rosso si avvicina progressivamente al Sole e a fine mese sarà davvero difficile notarlo, dato che tramonta verso le 20.30 con il cielo che però è ancora chiaro. Si trova per tutto il mese nell’estesa costellazione zodiacale della Vergine.

Giove. Anche il pianeta gigante del Sistema solare è visibile alla fine della notte, dato che a inizio mese sorge poco dopo le 4.00, anticipando di un’ora alla fine di agosto. Possiamo ammirarlo fino alle prime luci dell’alba. Il 12 viene avvicinato da Venere, come già anticipato nella sezione dedicato a quest’ultimo pianeta. Per tutto agosto Giove si muove lentamente all’interno della costellazione dei Gemelli.

Saturno. Il pianeta inanellato torna finalmente a essere visibile alla sera, dato che all’inizio di agosto sorge attorno alle 23.30 ed è osservabile fino alla fine della notte. A fine mese anticipa la sua levata alle 21.30. Il sistema di anelli è ben osservabile anche con un cannocchiale di piccole dimensioni. Per tutto il mese è all’interno dei confini della costellazione dei Pesci.

Urano. Si trova nella costellazione del Toro per tutto agosto. A inizio mese sorge verso le ore 1.30, a fine agosto appena già dopo la mezzanotte. Ricordiamo che per le sue piccole dimensioni apparenti è osservabile con un binocolo e il suo disco è apprezzabile solo con il telescopio.

Nettuno. È vicino a Saturno, rispetto al quale si trova a circa 1° a nord est, stazionando entrambi nella costellazione dei Pesci. Ricordiamo che questo pianeta, per la sua lontananza, è osservabile soltanto con un buon binocolo o al telescopio.

Sciami meteorici: le Perseidi, le “lacrime di San Lorenzo”

Queste celebri meteore sono prodotte dalle polveri sparse dalla cometa 109P/Swift-Tuttle lungo la sua orbita attorno al Sole. Le microscopiche particelle, entrando nell’atmosfera terrestre a gran velocità, creano numerose e spettacolari scie di ionizzazione chiamate impropriamente “stelle cadenti” (sì, l’abbiamo già scritto che siamo noiosi).

Il termine Perseidi deriva dal fatto che il radiante, ovvero la zona nel cielo da cui le meteore appaiono scaturire per un effetto prospettico, si trova nella costellazione di Perseo, situata appena sotto quella di Cassiopea, facilmente riconoscibile per la classica forma a zig-zag che ricorda quella della lettera W.

Tradizionalmente, associamo le Perseidi al 10 agosto, forse memori anche della famosa poesia del poeta italiano Giovanni Pascoli. In realtà, il periodo di visibilità di questo sciame di meteore va dal 17 luglio al 24 agosto. Nel 2025, secondo le previsioni fornite dell’International Meteor Organization, raggiungerà il picco massimo di attività nel pomeriggio di martedì 12 agosto, quando la Terra si troverà, nel corso della sua orbita attorno al Sole, nel bel mezzo della nube di detriti lasciati dalla cometa. Ovviamente dovremo attendere la sera per ammirare le scie ed esprimere i desideri.

Teoricamente, al momento del massimo possono essere osservabili fino a una sessantina di meteore all’ora. Quest’anno la visibilità delle meteore più deboli sarà in parte penalizzata dalla presenza della Luna, in fase piena sabato 9, che disturberà le osservazioni nella seconda parte della serata. La sera del 12 agosto sorgerà ad est, nella costellazione del Pesci, attorno alle ore 22.00, a una sessantina di gradi di distanza dal radiante: benché già calante, sarà illuminata ancora all’85% e perciò in grado di schiarire quindi il cielo circostante. Potremo però contare sulle meteore più brillanti, che si vedranno facilmente, in particolare rivolgendo il nostro sguardo verso l’alto oppure a occidente, in direzione opposta a quella della Luna.

Pubblicità progresso: se passate dalla Valle d’Aosta, potete partecipare all’evento speciale Étoiles et musique che organizziamo attorno al picco delle Perseidi, da domenica 10 a sabato 13 agosto. Accompagnati da musica dal vivo, in un’atmosfera rilassante, osserveremo insieme il cielo a occhio nudo, descrivendo le costellazioni principali del cielo estivo nell’attesa di una veloce, improvvisa traccia lasciata da una meteora. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito web.

Tornando al cielo, anzi allo spazio, la cometa all’origine delle Perseidi prende il nome dagli astronomi statunitensi che l’hanno scoperta nel luglio del 1862, Lewis Swift e Horace Parnell Tuttle, ciascuno con osservazioni indipendenti da quelle dell’altro. Con un periodo orbitale di poco più di 133 anni, è passato dalla parti del Sole l’ultima volta nel dicembre del 1992, trentatré anni fa. Quindi il prossimo passaggio vicino alla nostra stella è atteso per il mese di luglio del 2126: prenda nota chi scriverà la rubrica Il cielo del mese su EduINAF tra un secolo!

Ricordiamo sempre volentieri che fu il grande astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910) a scoprire la natura cometaria della stragrande maggioranza degli sciami meteorici.

Detriti spaziali

E se quella scia che vediamo in cielo non fosse dovuta all’ingresso in atmosfera di briciole di cometa, bensì di detriti spaziali, ovvero rottami generati da satelliti artificiali? Da settant’anni a questa parte, infatti, le orbite attorno alla Terra si sono affollate di migliaia di oggetti in disuso e di frammenti di molteplici dimensioni, rendendo la questione dei detriti spaziali un’emergenza concreta.

Secondo i dati aggiornati forniti dall’agenzia spaziale europea ESA, dal 1957 a oggi sono stati immessi in orbita terrestre oltre 22.700 satelliti artificiali, di cui 15.000 sono ancora nello spazio, ma solo 12.000 sono funzionanti. A questi si aggiungono i detriti derivanti da esplosioni, collisioni e rotture di un qualsiasi tipo, per un totale di più di 42.000 oggetti noti. Includendo inoltre le previsioni statistiche sui detriti non identificati, perché qualcosa sfugge ancora alle osservazioni, si stima che siano presenti circa 54.000 oggetti più grandi di 10 cm, più 1,2 milioni compresi tra 1 e 10 cm e 140 milioni più piccoli di 1 cm, per una massa totale di 14.500 tonnellate che abbiamo sopra la testa!

Questi detriti, vagabondando nell’orbita terrestre, comportandosi di fatto come proiettili: se colpissero un satellite artificiale, lo danneggerebbero seriamente, liberando un’energia paragonabile a quella di una bomba a mano e producendo ulteriori frammenti, che a loro volta potrebbero colpire altri satelliti artificiali, con il rischio di innescare una catastrofica reazione a catena. Il rientro in atmosfera di un rottame spaziale di piccole dimensioni, a questo punto, è il problema minore.

Per sapere come si studiano i detriti spaziali e quali misure possono essere prese per impedire che questa vera e propria spazzatura orbitale possa andare fuori controllo in maniera irreversibile, vi invitiamo a leggere l’intervista a Lorenzo Olivieri, Stefano Lopresti e Nicolò Trabacchin, rispettivamente dottore il primo e dottorandi di ricerca il secondo e il terzo al Dipartimento di Ingegneria Industriale e al Centro d’Ateneo di Studi ed Attività Spaziali “Giuseppe Colombo” dell’Università degli Studi di Padova, dove fanno parte dello Space Debris Group. Capeggiato dal professor Alessandro Francesconi e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, il gruppo di ricerca studia i detriti spaziali da circa vent’anni. Trovate l’intervista pubblicata sul nostro sito per la rubrica Astronomia da fantascienza, a cura dell’astrofisica e divulgatrice Camilla Pianta.

Stelle e costellazioni

Questo è il mese in cui la Via Lattea si presenta al meglio del suo splendore. Nelle prime ore della notte, infatti, si vede come un arco composto da chiaroscuri che parte dall’orizzonte sud ovest, va verso lo zenit (il punto sopra la nostra testa) e termina all’orizzonte nord est. Per cogliere la sua tenue luce, però, c’è bisogno di osservare da un luogo veramente buio, come può essere il vallone di Saint-Barthélemy.

A sud ovest vediamo la Via Lattea passare tra le costellazioni zodiacali del Sagittario e dello Scorpione, dove brilla la stella Antares citata precedentemente. Man mano che ci allontaniamo dall’orizzonte meridionale risalendo la Via Lattea, raggiungiamo per prima la costellazione dell’Aquila, dove spicca la stella Altair, dopodiché troviamo le piccole costellazioni della Freccia e della Volpetta, sormontate dal Cigno, la cui forma a croce è facile da riconoscere, anche grazie alla presenza della stella Deneb che ne rappresenta la coda. In questa zona di cielo, alta sopra la nostra testa, la Via Lattea sfiora la costellazione della Lira, dove si trova la splendente Vega, che insieme a Altair e Deneb forma l’asterismo noto come Triangolo estivo. Abbiamo trattato di Vega nella precedente puntata di questa rubrica.

La Via Lattea era chiamata dagli antichi Egizi il grande fiume celeste, immagine del Nilo in cielo; analogamente la cultura araba nel Medioevo la battezzò Al Nahr, ovvero il fiume. Presso i Cinesi era Tien Ho, il fiume d’argento, mentre nell’India del sud era Akāsh Gangā, il letto del sacro fiume Gange. Ci siamo ispirati a queste tradizioni per il titolo di uno degli spettacoli al Planetario di Lignan realizzati dal nostro staff: Il grande fiume del cielo, in programma proprio in questo mese di agosto.

Dal punto di vista astrofisico, la Via Lattea è la proiezione sulla volta celeste della parte più densa di stelle, gas e polveri della nostra galassia. Le aree più luminose di questo ampio arco celeste sono costituite da grandi nubi stellari, mentre le chiazze scure sono nebulose oscure formate da polveri interstellari.

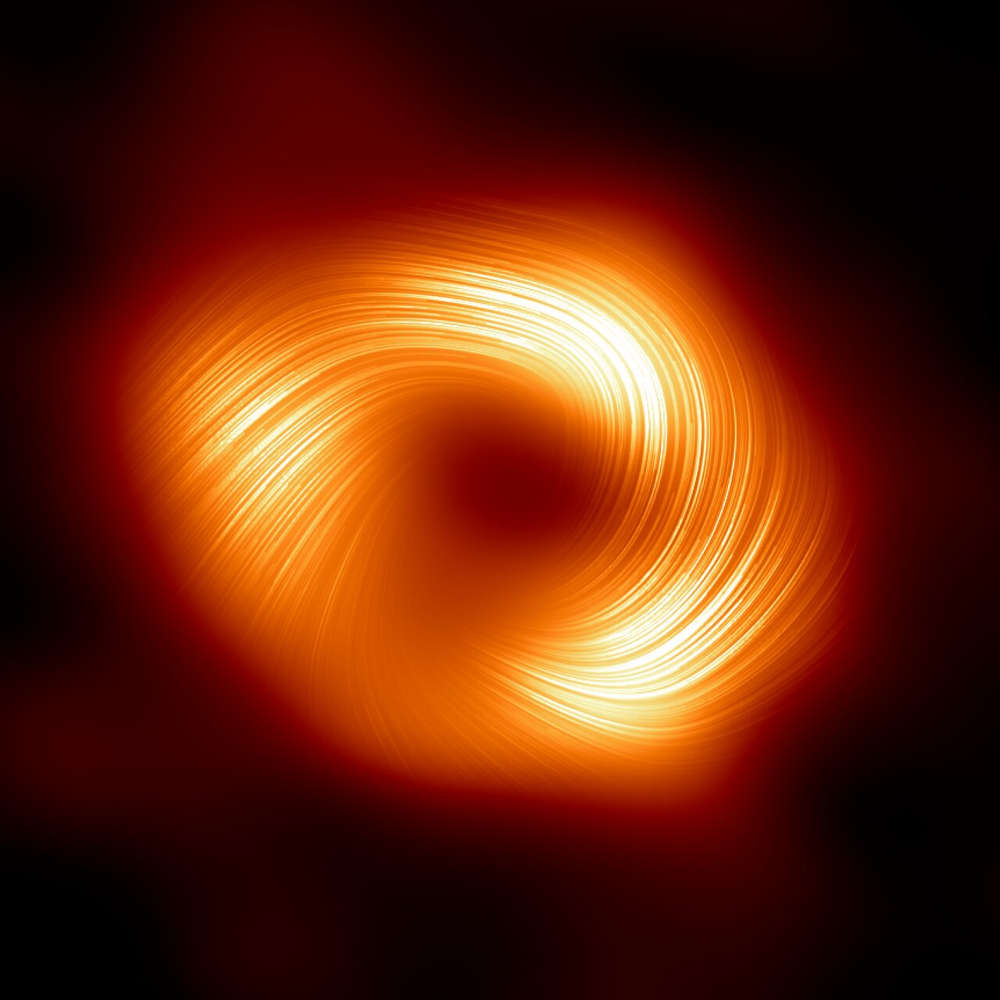

Proprio al confine tra Sagittario e Scorpione giace la direzione del centro galattico. Non è visibile direttamente a causa della grande quantità di materia che c’è nel mezzo, in particolare gas e polveri. Al centro si trova un buco nero supermassiccio da 4 milioni circa di masse solari, battezzato Sagittarius A*, in breve Sgr A*,che è stato ripreso grazie agli sforzi di ricercatrici e ricercatori del consorzio Event Horizon Telescope, in una storica immagine pubblicata nel 2022 che ha fatto il giro del mondo. L’anno scorso ne è stata rilasciata un’ulteriore versione, dove le linee sovrapposte all’immagine originale mettono in evidenza la polarizzazione della luce emessa dal materiale che sta spiraleggiando attorno a Sgr A*.

Il Sistema solare si trova a 27.000 anni luce dal centro galattico, a distanza di di sicurezza da Sgr A*, nel cosiddetto braccio di Orione (chiamato anche braccio di Orione-Cigno), perché si estende tra queste due costellazioni.

Se invece giriamo la testa a nord est, stiamo guardando verso l’esterno della Via Lattea. In particolare, stiamo osservando il braccio di Perseo, così chiamato in quanto dal nostro punto di vista è proiettato nell’omonima costellazione. Lì troviamo la nebulosa California, conosciuta anche come NGC 1499 o Sh2-220. Si tratta di una nebulosa a emissione costituita principalmente da idrogeno in stato ionizzato. È difficile da osservare visualmente con mezzi ottici, riservando il meglio di sé alla riprese astrofotografiche, come vediamo nella bellissima immagine di Nicola Montecchiari, scattata dalle piazzole del nostro Osservatorio Astronomico lo scorso settembre, in occasione del concorso di astrofotografia organizzato per il 32° Star Party a Saint-Barthélemy.

Posta tra 1.000 e 1.500 anni luce da noi, estesa per una ventina di anni luce, deve la sua emissione luminosa a una stella gigante blu di tipo spettrale O7 che si trova in quella stessa regione di spazio: Xi Persei, una delle stelle più calde e intrinsecamente luminose fra quelle visibili a occhio nudo. Circa 30 volte più massiccia del Sole e quasi 15 volte più grande come dimensione, la sua temperatura superficiale supera abbondantemente i 30.000 gradi, risultando 260.000 volte più luminosa della nostra stella, soprattutto nella banda ultravioletta. Questa potente emissione è in grado di eccitare il gas della nebulosa, rendendola fluorescente e facendole emettere la tipica luce rossastra colta nell’immagine.

Xi Persei è nota anche come Menkib, termine di origine araba medievale che significa spalla. Curiosamente, anche la stella Zeta Persei è indicata secondo alcune tradizioni con lo stesso nome, ma nel 2016 l’International Astronomical Union lo ha ufficialmente assegnato a Xi Persei in… esclusiva.

Due passaggi della ISS e della Tiangong sui cieli italiani

Tra tutte le migliaia di satelliti artificiali che orbitano attorno alla Terra, non c’è alcun dubbio che i più importanti siano le due stazioni spaziali occupate da un equipaggio: la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che come indica il nome è frutto dello sforzo congiunto delle agenzie spaziali di più nazioni, cioè la statunitense NASA, la russa Roscosmos, l’europea ESA, la canadese ASC-CSA e la giapponese JAXA, e la stazione spaziale Tiangong (letteralmente il palazzo nel cielo), che invece è gestita dalla cinese CMSA.

Benché si trovino attorno a 400 km di quota rispetto alla superficie terrestre, possiamo vederle entrambe a occhio nudo, quando si verificano le opportune condizioni. Per noi che le osserviamo, il Sole dev’essere sotto l’orizzonte, quindi tramontato oppure non ancora sorto; invece la ISS e la Tiangong, più in alto rispetto a noi, devono essere illuminate dai raggi solari, così che le strutture metalliche e i pannelli fotovoltaici possano riflettere la luce. La ISS è più estesa della Tiangong, quindi appare più brillante quando il passaggio è favorevole.

Nel seguito prendiamo come riferimento la città di Roma, perché capitale d’Italia e per la sua posizione baricentrica rispetto alla nostra penisola. Gli orari precisi dei passaggi dipendono dalla località di osservazione e possono essere forniti da una moltitudine di app, software e siti web liberamente accessibili. Per le informazioni di questa sezione, abbiamo consultato Heavens Above. Ricordiamo inoltre che i parametri orbitali possono variare a seconda delle necessità di manovra, quindi le previsioni potrebbero cambiare anche di molto.

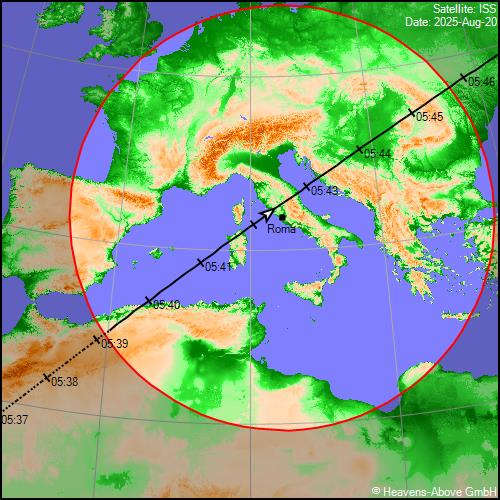

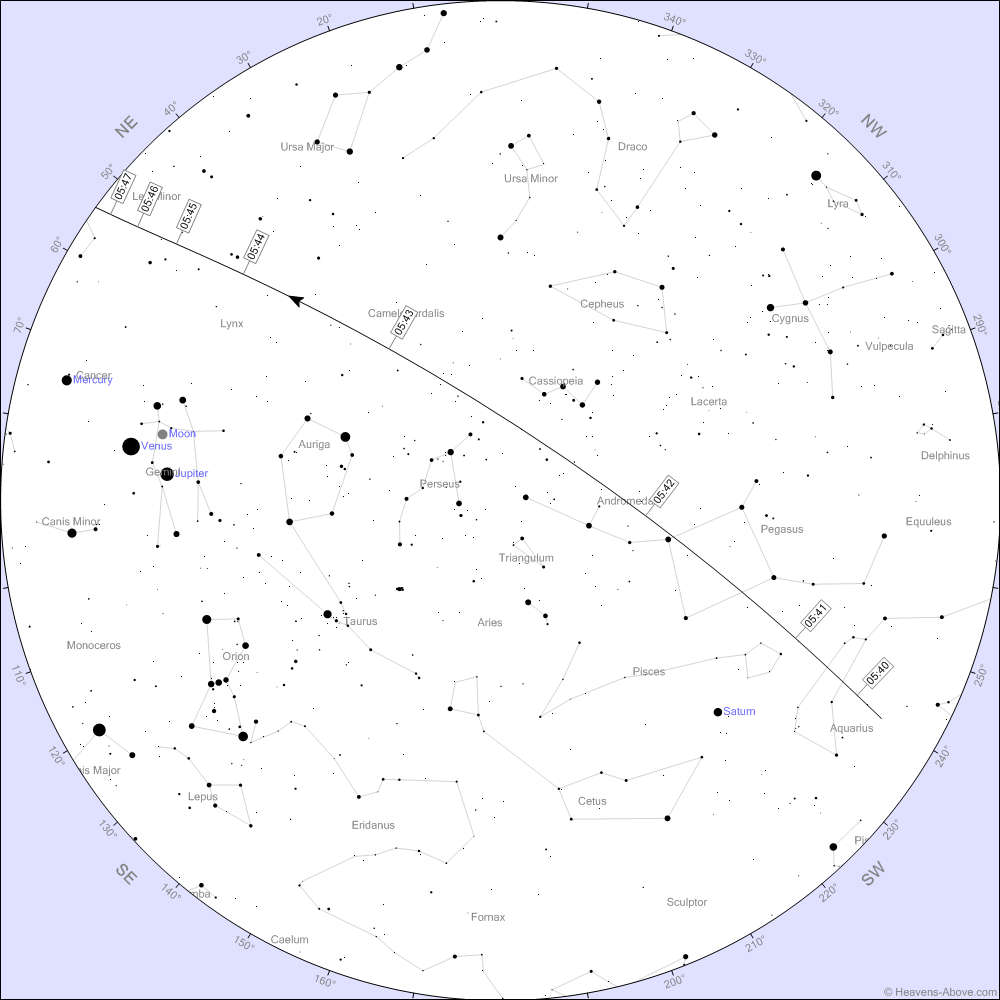

Nel mese di agosto la ISS effettuerà diversi passaggi visibili sul nostro Paese, ma sfortunatamente quasi sempre nelle ultime ore della notte, quindi in momenti non proprio comodi. Segnaliamo che il 20 agosto, attorno alle 5.40, sorvolerà l’Italia dalla Sardegna alle Marche, tagliando lo Stivale per il lato corto e passando quasi allo zenit della capitale, dove raggiungerà la magnitudine tutt’altro che trascurabile di -3,8.

Il passaggio sarà osservabile da tutta Italia. La ISS comparirà all’orizzonte occidentale (nord ovest o nord est a seconda della vostra posizione), provenendo dalla zona in ombra della Terra e venendo così gradualmente illuminata da Sole mentre procede verso oriente. A rendere ancora più imperdibile il transito anche la presenza a ovest di Saturno, mentre a est, come ricordato prima, spicca il triangolo disegnato dalla Luna con Giove e Venere, con Mercurio che fa capolino. Vale la pena di puntare la proverbiale sveglia!

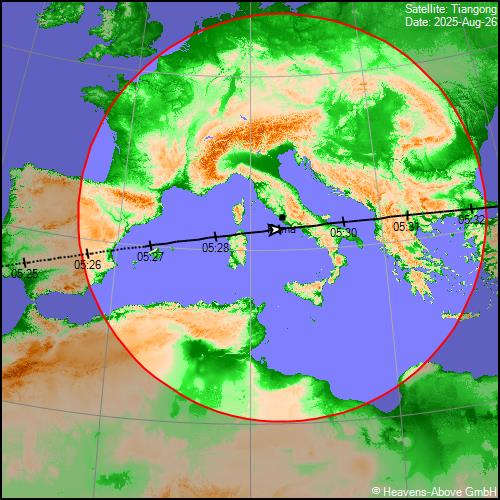

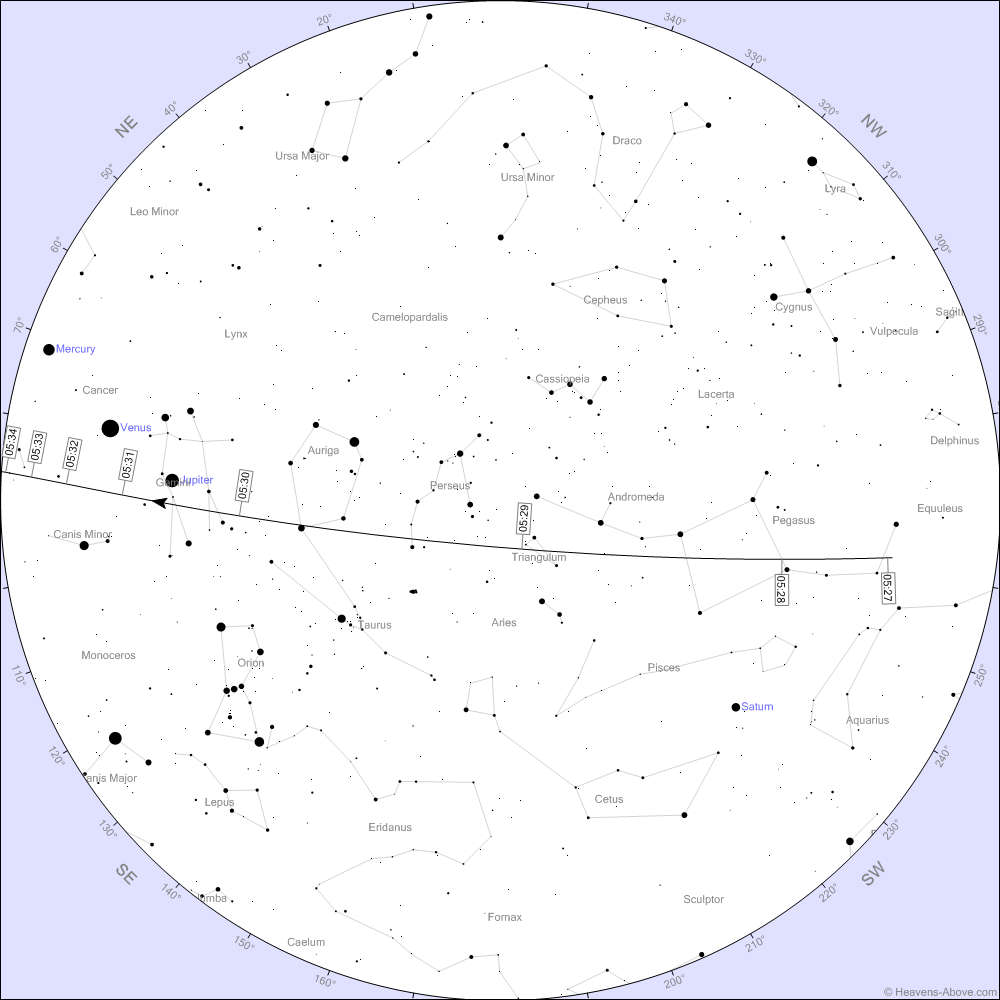

Per la Tiangong, segnaliamo un altro passaggio appena prima dell’alba: quello del 26 agosto, quando attorno alle ore 5.30 sorvolerà l’Italia muovendosi da occidente verso oriente, all’incirca dalla punta della Sardegna fino allo sperone del Gargano in Puglia.

Meno brillante della ISS, sarà comunque bella da vedere, raggiungendo la magnitudine -2,2 a Roma, dove passerà quasi allo zenit. A fare compagnia alla Tiangong ci saranno anche Saturno a ovest, Giove, Venere e Mercurio a est, ma mancherà la Luna. Il transito risulterà osservabile da tutto il Paese.

Ringraziando per averci letto fin qui, auguriamo buona visione del cielo notturno di agosto a tutte e tutti!

Add Comment