Aggiornato il 28 Novembre 2024

Potrebbe darmi una infarinatura sul tema, delle evidenze “sperimentali” e suggerirmi delle sapide letture? Grazie, buon lavoro.Cecilia

Per prima cosa direi che dal punto di vista fisico la parola “osservazione” ha un carattere più ampio del semplice vedere che consideriamo nel senso comune. Non tutto ciò che esiste è visibile all’occhio umano, infatti lo spettro elettromagnetico ha un’estensione dalle onde radio (massima lunghezza d’onda possibile), ai raggi gamma (massima frequenza possibile). Lo spettro elettromagnetico cosiddetto del visibile si trova in una fascia intermedia estremamente limitata. Quando un oggetto viene osservato dal punto di vista astronomico, viene osservato in ognuna delle bande possibili: radio, infrarosso, visibile, ultravioletto, X, Gamma.

I buchi neri hanno questa particolare proprietà per cui la velocità di fuga è maggiore della velocità della luce, per cui si dice che la luce non può “scappare” dal buco nero e per questo motivo risulta invisibile, cioè non emette luce. Ciò nonostante è possibile asserire che esista un buco nero in una determinata regione di spazio, grazie a evidenze osservative sia di tipo dinamico, che di tipo elettromagnetico.

Quando si parla di buchi neri è necessario fare una prima distinzione: esistono buchi neri stellari di massa relativamente piccola (dell’ordine delle decine di masse solari) che nascono quando una stella più grande del nostro sole collassa su sè stessa (morte della stella) e poi esistono i buchi neri supermassicci (che hanno una massa pari a milioni di masse solari). Questi ultimi si trovano tipicamente nel centro delle galassie.

Esiste un’altra evidenza che i fisici considerano prova dell’esistenza dei buchi neri dal punto di vista dinamico: le onde gravitazionali. In linea di principio, tali onde prodotte dalla deformazione dello spazio-tempo e teorizzate da Einstein nella teoria della relatività generale, non sono necessariamente dovute alla presenza di buchi neri, ma possono essere generate anche da sistemi binari di stelle o pulsar; però essendo fenomeni di tipo ondulatorio, si può risalire in base al tipo di segnale rilevato alla causa dell’emissione. Inoltre essendo le onde gravitazionali un fenomeno del secondo ordine, hanno un effetto di deformazione dello spazio-tempo molto piccolo, ciò significa che per poterle rivelare attraverso degli strumenti il fenomeno astronomico associato deve coinvolgere masse molto grandi, e così torniamo ai buchi neri. Di recente sono state rilevate dall’esperimento LIGO-VIRGO onde gravitazionali prodotte dalla fusione di due buchi neri stellari, di massa dell’ordine di 30 masse solari ciascuno.

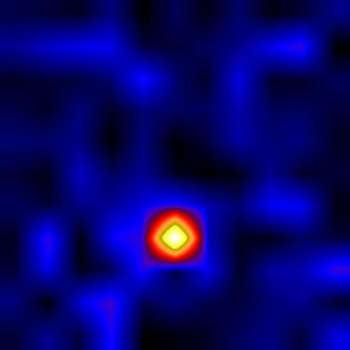

Oltre a queste evidenze, dal 10 aprile di quest’anno abbiamo un’ulteriore prova osservativa dei buchi neri, grazie alla prima immagine reale di un buco nero supermassiccio. L’immagine ottenuta dal team di scienziati di EHT (Event Horizon Telescope), è la ricostruzione di milioni di Gigabyte di dati ottenuti da 8 radiotelescopi distribuiti in diverse parti del mondo. La combinazione di questi strumenti ha permesso attraverso la tecnica dell’interferometria di simulare un telescopio virtuale grande quanto la terra. Ciò ha permesso una risoluzione tale da poter osservare il buco nero centrale della galassia M87 (una super gigante ellittica appartenente all’ammasso della Vergine), distante da noi 53 milioni di anni luce. Il buco nero osservato ha una massa di 6,5 miliardi di masse solari e un diametro di circa 38 miliardi di chilometri (pari alla distanza coperta dalla sonda Voyager in 44 anni di viaggio). Nell’immagine si può osservare attorno a uno spazio nero centrale (il buco nero appunto), l’orizzonte degli eventi, cioè la zona di confine del buco nero e intorno una zona luminosa, il cosiddetto disco di accrescimento. L’importanza di questa immagine per gli scienziati risiede proprio nel fatto che essa è una prova osservativa diretta che replica perfettamente le simulazioni numeriche ottenute a partire dalla teoria della relatività generale di Einstein, la quale prevedeva la presenza di buchi neri supermassicci al centro delle galassie per spiegare alcuni effetti della gravità .

Per quanto riguarda le sapide letture, suggerisco il libro di Elisa Nichelli, Buchi neri. Viaggio dove il tempo finisce.

Add Comment